2018年02月04日

ミノルタ SR-1

実家で発見した父親の遺品を持ち帰ってきました。

皮のカメラケースに一眼レフと関連機材が入っている。

ミノルタSR-1、勿論フィルム式カメラです。

参考リンク:ミノルタのカメラ製品一覧 - Wikipedia

1959年7月28日発売開始、ネット情報に寄れば年代によって微妙に仕様が異なるモデルが4機種ほどあるようだ。

上記Wiki情報によれば、1960年発売の2型以降はシャッターダイヤルが等間隔クリック式に改められたとなっている。

こいつはシャッターダイヤルが125~500までが細かくなっているので最初期型と思われます。

CHIYODAKOGAKU(千代田光学)と刻印がありますが、ミノルタと社名が変わる前の製品です。

オートロッコール PF 55mm、当時の標準レンズのようです。

着脱は問題無し。

確か望遠レンズも有ったハズだが、見当たらないのは処分してしまったのだろうか。

SR-1は上位機種のSR-2の廉価版として発売されたみたいですが、廉価版と言えども当時は相当な高額商品だったはず。

1959年当時の価格は36000円だったようだ。(1959年の大学初任給は10200円)

参考リンク:ミノルタの歩み

ちなみに上記ミノルタ社のHPに寄れば、前年発売された上位機種のSR-2の価格は31500となっていて、何故か安い。

おそらく、SR-2はボディー単品の価格、SR-1は標準レンズ付きの価格になっているからであろう。

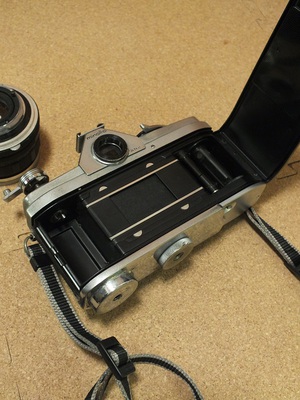

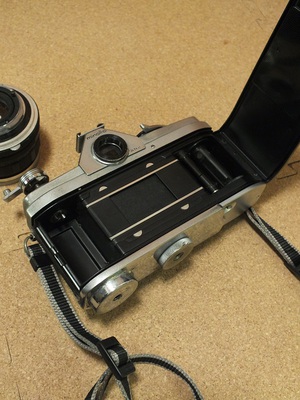

フィルムの巻き上げ部分。

巻き上げレバーを引き上げると裏蓋が開く。

裏面。

ASAの調整ダイヤル。

SR-1のロゴがある部分、後期型では露出計の取り付けマウントがあるようです。

今時のカメラと異なり金属の塊なので相当重い。

カメラ底部の三脚用ネジを利用して取り付けるストラップが残っていた。

レンズフードも金属製。

シャッタースピードを色々と替えながらシャッターを切ってみるが、動作自体は問題無さそうだ。

露出計も残っていた。

SEKONIC MICROLITE METERとあるが、驚いた事にこの会社は現存していて今でも露出計を製造販売しているようだ。

側面部のスイッチをON/OFFしても反応無し。

電池蓋を外して見ると電池が見えるが・・・良く見ると電池が配線に半田付けしてある。

昔の製品なのでおそらく純正は水銀電池、後年適合する電池が無かったので電池ホルダを取り外して代用品を半田付けしたようだ。

分解して電池交換すれば動く様になるだろうが・・・

そもそも使い方が判らないし、校正が必要じゃあなかろうか?

後はストロボ。

東芝328。

フィルムのASA感度と被写体までの距離を側面ダイヤルで調整する。

単三乾電池4本使用。

カメラに取り付けるとこんな感じになる。

付属のケーブルでシャッターと連動する。

残念ながら電池を入れても作動せず・・・内部のキャパシタ的な物が壊れているのだろうか?

露出計もストロボもネット検索すると同じ物が数百円でゴロゴロ見つかるが、その内自分で修理してみるつもりです。

昔の写真も出て来たので幾つか載せておきますか。

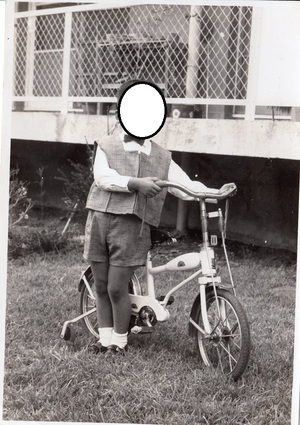

私の最初の愛車。

これ、3輪車ベースのベビーカーと言う変わった仕様です。

良く見ると座席部分はコイルスプリングで支えてあるのが判ると思います。

4歳年下の弟も私のお下がりを使っていました。

座席や手押し部分を外すと普通の三輪車になります。

買い替えずに長く使えると思って両親が買ってくれたようです。

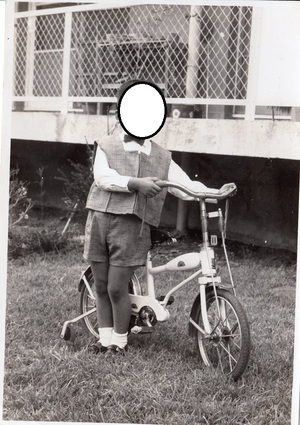

弟が三輪車に乗るようになると、私は二輪車(補助輪が付いていますが)にランクアップ。

蝶ネクタイをしていますねぇ・・・幼稚園の入園式だったかな?

この車体はフレームにバイクのタンクの様なパーツが付いていて、白バイをデザインしてたようです。

私はこの頃から単車が好きだった様だ。

いずれの写真もSR-1で撮ったもの。

皮のカメラケースに一眼レフと関連機材が入っている。

ミノルタSR-1、勿論フィルム式カメラです。

参考リンク:ミノルタのカメラ製品一覧 - Wikipedia

1959年7月28日発売開始、ネット情報に寄れば年代によって微妙に仕様が異なるモデルが4機種ほどあるようだ。

上記Wiki情報によれば、1960年発売の2型以降はシャッターダイヤルが等間隔クリック式に改められたとなっている。

こいつはシャッターダイヤルが125~500までが細かくなっているので最初期型と思われます。

CHIYODAKOGAKU(千代田光学)と刻印がありますが、ミノルタと社名が変わる前の製品です。

オートロッコール PF 55mm、当時の標準レンズのようです。

着脱は問題無し。

確か望遠レンズも有ったハズだが、見当たらないのは処分してしまったのだろうか。

SR-1は上位機種のSR-2の廉価版として発売されたみたいですが、廉価版と言えども当時は相当な高額商品だったはず。

1959年当時の価格は36000円だったようだ。(1959年の大学初任給は10200円)

参考リンク:ミノルタの歩み

ちなみに上記ミノルタ社のHPに寄れば、前年発売された上位機種のSR-2の価格は31500となっていて、何故か安い。

おそらく、SR-2はボディー単品の価格、SR-1は標準レンズ付きの価格になっているからであろう。

フィルムの巻き上げ部分。

巻き上げレバーを引き上げると裏蓋が開く。

裏面。

ASAの調整ダイヤル。

SR-1のロゴがある部分、後期型では露出計の取り付けマウントがあるようです。

今時のカメラと異なり金属の塊なので相当重い。

カメラ底部の三脚用ネジを利用して取り付けるストラップが残っていた。

レンズフードも金属製。

シャッタースピードを色々と替えながらシャッターを切ってみるが、動作自体は問題無さそうだ。

露出計も残っていた。

SEKONIC MICROLITE METERとあるが、驚いた事にこの会社は現存していて今でも露出計を製造販売しているようだ。

側面部のスイッチをON/OFFしても反応無し。

電池蓋を外して見ると電池が見えるが・・・良く見ると電池が配線に半田付けしてある。

昔の製品なのでおそらく純正は水銀電池、後年適合する電池が無かったので電池ホルダを取り外して代用品を半田付けしたようだ。

分解して電池交換すれば動く様になるだろうが・・・

そもそも使い方が判らないし、校正が必要じゃあなかろうか?

後はストロボ。

東芝328。

フィルムのASA感度と被写体までの距離を側面ダイヤルで調整する。

単三乾電池4本使用。

カメラに取り付けるとこんな感じになる。

付属のケーブルでシャッターと連動する。

残念ながら電池を入れても作動せず・・・内部のキャパシタ的な物が壊れているのだろうか?

露出計もストロボもネット検索すると同じ物が数百円でゴロゴロ見つかるが、その内自分で修理してみるつもりです。

昔の写真も出て来たので幾つか載せておきますか。

私の最初の愛車。

これ、3輪車ベースのベビーカーと言う変わった仕様です。

良く見ると座席部分はコイルスプリングで支えてあるのが判ると思います。

4歳年下の弟も私のお下がりを使っていました。

座席や手押し部分を外すと普通の三輪車になります。

買い替えずに長く使えると思って両親が買ってくれたようです。

弟が三輪車に乗るようになると、私は二輪車(補助輪が付いていますが)にランクアップ。

蝶ネクタイをしていますねぇ・・・幼稚園の入園式だったかな?

この車体はフレームにバイクのタンクの様なパーツが付いていて、白バイをデザインしてたようです。

私はこの頃から単車が好きだった様だ。

いずれの写真もSR-1で撮ったもの。

Posted by KAZU@ at 10:10│Comments(0)

│釣:その他

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。