2012年07月28日

ラウス特選○は マキリ:レストア編

前回御紹介したマキリを再生します。

関連記事リンク:ラウス特選○は マキリ

予めお断りしておきますが、一般的な刃物の錆はクレンザーなどで物理的に擦り落とす事が多いようです。

今回は完全に自己流でやっていますので、基本的に真似をしないで下さい。

特に作業の内容を理解しないで手順だけ真似をすると人的、物理的な問題が出るかも知れません。

まずは錆の確認。

表側は切っ先と柄の付け根が錆びています。

裏面は万遍無く錆が回っている・・・

此処まで錆びていると、表面の錆を擦り落としても、内部浸透した錆が後から浮いて来る事が考えられるので、今回は古いバイクのパーツのレストアで一般的な方法を試してみます。

用意するのはトイレ用洗剤、重曹、紅茶のティーバッグ、ペットボトル3本、割り箸など。

今回の手順ですが、

①トイレ用洗剤(塩酸)で錆を落とす

②重曹(アルカリ)で酸を中和

③水洗い

④紅茶に漬けて表面をタンニン鉄化

となります。

トイレ用洗剤は100円ショップで購入。

塩酸9.5%。

重曹も100円ショップで購入。

今回は紅茶のティーバックを使いましたが、緑茶やウーロン茶でもタンニンが含有されていればOK。

まずはペットボトルの側面を切り抜きます。

関連記事リンク

こんな感じに3本用意。

ペットボトルに刃を入れて

トイレ用洗剤を、刃が浸かる程度に入れる。

表面から細かな泡が立ち始めます。

拡大。

言うまでも無いと思いますが、換気に注意。

又、塩酸を素手で触る人は居ないと思いますが、何かの加減で目に入ると・・・

しばらく時間が掛るので、この間に紅茶を濃い目に入れて

重曹もお湯で溶かしておく。

ペットボトルに入れて、準備完了。

さて、トイレ用洗剤に漬け込んだ刃の方ですが、だいぶ錆が落ちてきました。

拡大。

鞘の付け根辺りの錆が頑固だったので、割り箸の先で擦る。

錆が綺麗に落ちました。

重曹にドブ漬けして酸を中和。

素早く水洗いして重曹を落とし、紅茶に漬ける。

暫らく放置すると紅茶が墨汁のように真黒になりました。

刃を黒くするのが目的では無いので、今回は紅茶だけですが、炭素鋼のオピネルを愛用している方々の間では、紅茶にレモンや酢を混入して黒染めする方法がポピュラーみたいですな。

南部鉄器の錆止めには緑茶を使ったりする事もあるようですが、他にバーベキュー用の鉄板や、ダッジオーブンの錆止めにも流用が可能な手法だと思います。

刃の表面が程良く黒ずんで来た所で水洗い、ドライヤーで乾燥。

表側。

鋼の部分は黒味が強い。

裏面。

鋼の部分が斜めに入っているのが判ります。

刃物用の油を塗って錆止め。

食用としても使われる椿油です。

柄の内部の錆はヤスリで取り除き・・・

目釘を抜いた跡を修正。

柄の中は錆易いので目釘は外してメンテナンスし易いステンレス製の木ネジに交換。

まあ、柄や鞘は作り直した方が良いんでしょうが、20年の『時間』が消えてしまうのも寂しいのでこのまま使う事にしました。

さて、取敢えず青物を釣りに行って捌いてみるかねぇ・・・

関連記事リンク:ラウス特選○は マキリ

予めお断りしておきますが、一般的な刃物の錆はクレンザーなどで物理的に擦り落とす事が多いようです。

今回は完全に自己流でやっていますので、基本的に真似をしないで下さい。

特に作業の内容を理解しないで手順だけ真似をすると人的、物理的な問題が出るかも知れません。

まずは錆の確認。

表側は切っ先と柄の付け根が錆びています。

裏面は万遍無く錆が回っている・・・

此処まで錆びていると、表面の錆を擦り落としても、内部浸透した錆が後から浮いて来る事が考えられるので、今回は古いバイクのパーツのレストアで一般的な方法を試してみます。

用意するのはトイレ用洗剤、重曹、紅茶のティーバッグ、ペットボトル3本、割り箸など。

今回の手順ですが、

①トイレ用洗剤(塩酸)で錆を落とす

②重曹(アルカリ)で酸を中和

③水洗い

④紅茶に漬けて表面をタンニン鉄化

となります。

トイレ用洗剤は100円ショップで購入。

塩酸9.5%。

重曹も100円ショップで購入。

今回は紅茶のティーバックを使いましたが、緑茶やウーロン茶でもタンニンが含有されていればOK。

まずはペットボトルの側面を切り抜きます。

関連記事リンク

2012/07/14

こんな感じに3本用意。

ペットボトルに刃を入れて

トイレ用洗剤を、刃が浸かる程度に入れる。

表面から細かな泡が立ち始めます。

拡大。

言うまでも無いと思いますが、換気に注意。

又、塩酸を素手で触る人は居ないと思いますが、何かの加減で目に入ると・・・

しばらく時間が掛るので、この間に紅茶を濃い目に入れて

重曹もお湯で溶かしておく。

ペットボトルに入れて、準備完了。

さて、トイレ用洗剤に漬け込んだ刃の方ですが、だいぶ錆が落ちてきました。

拡大。

鞘の付け根辺りの錆が頑固だったので、割り箸の先で擦る。

錆が綺麗に落ちました。

重曹にドブ漬けして酸を中和。

素早く水洗いして重曹を落とし、紅茶に漬ける。

暫らく放置すると紅茶が墨汁のように真黒になりました。

刃を黒くするのが目的では無いので、今回は紅茶だけですが、炭素鋼のオピネルを愛用している方々の間では、紅茶にレモンや酢を混入して黒染めする方法がポピュラーみたいですな。

南部鉄器の錆止めには緑茶を使ったりする事もあるようですが、他にバーベキュー用の鉄板や、ダッジオーブンの錆止めにも流用が可能な手法だと思います。

刃の表面が程良く黒ずんで来た所で水洗い、ドライヤーで乾燥。

表側。

鋼の部分は黒味が強い。

裏面。

鋼の部分が斜めに入っているのが判ります。

刃物用の油を塗って錆止め。

食用としても使われる椿油です。

柄の内部の錆はヤスリで取り除き・・・

目釘を抜いた跡を修正。

柄の中は錆易いので目釘は外してメンテナンスし易いステンレス製の木ネジに交換。

まあ、柄や鞘は作り直した方が良いんでしょうが、20年の『時間』が消えてしまうのも寂しいのでこのまま使う事にしました。

さて、取敢えず青物を釣りに行って捌いてみるかねぇ・・・

2012年07月21日

ラウス特選○は マキリ

ここ数回、肥後守を取り上げました。

関連記事リンク:別打 御釼 登録商標 肥後守

関連記事リンク:登録商標 肥後守 定¬駒 割込 大型 ニッケル

関連記事リンク:登録商標 肥後守 定¬駒 青紙割込 特大

今回は大型の和式刃物。

マキリです。

一般的にマキリと言うと、秋田県辺りで熊撃ちをするマタギの方々が使用する、刃先の鋭いナタを思い浮かべる方が多いと思います。

こいつは狩猟用では無く、海で漁師の方々が使う物。

漁師マキリ、なんて呼ばれる事もあるようです。

購入したのは20年位昔の事。

羅臼の港でふと立ち寄った金物屋さんに数種類が並んでいました。

こいつは一番大型の物で、6寸と言う奴ですな。

全長32cm、刃長18cm、刃厚は4mm。

鞘は木製ですが、これより小型の物は茶色いプラスチックの鞘が付属していました。

後年買い足したりして、数本持っていたのですが知人に譲ったりしたので残っている最期の一本。

価格は1000円位ではなかったかと記憶しています。

安物なので切れ味なんかは期待していなかったのですが、流石にプロ漁師の方々の愛用品。

吊るしでも凄みのある切れ味にビックリ。

当時使っていたバックのフォールディングハンターより、明らかに切れる。

関連記事リンク:バック フォールディングハンター

夏の知床だとカラフトマス釣りをして、キャンプ場で解体する訳ですが、実に使い易い。

鋭い切っ先で腹を裂く。

片刃なので骨に沿って身をそぎ落とすのに具合が良い。

固い根魚の骨も簡単に切断。

北海道では水産加工業者の方々も愛用されているようです。

北海道だけでは無く、日本各地で漁師の方々が殆ど同形状のマキリを使われている模様。

それにしても錆が酷い・・・

北海道で使った後、沖縄の八重山地方へのツーリングに持って行き、長期滞在していた与那国や西表島で毎日釣った魚を捌いていたのでタップリ塩気を吸っている・・・仕方が無いですな。

刃の表は黒肌が残っています。

裏面は赤錆だらけ・・・若干凹むように削られています。

『裏すき』と呼ばれる構造ですな。

和式刃物ならではの簡略に砥げる工夫。

切った食材が刃に貼り付かなくなる効果もあるようです。

『○は』の刻印が入っています。

鞘はまな板代わりに使用したので刃の跡が残っている。

合わせ目が開いてしまったので配線バンドで縛ってあります。

鞘の底の部分も通しで穴が開いていて通気性が良くなっていますが、水切れを良くして錆び難くする工夫でしょう。

鞘はベルトで吊れるようになっていて、柄の部分をスナップで固定できるようになっている。

こいつも大分劣化しているなぁ・・・

このまま朽ち果てさせては勿体無い・・・再生してみるか。

まずは目釘を抜いて・・・

思いっ切り錆ていて、握りを削らないと外せなかった。

握りをプラハンマーで叩いて刃を抜く。

案の定、握りの中も錆でやられている・・・

握り自体は錆が付いているが、腐ってはいないようだ・・・

さて、次回は錆落としと錆止め作業をしてみます。

関連記事リンク:別打 御釼 登録商標 肥後守

関連記事リンク:登録商標 肥後守 定¬駒 割込 大型 ニッケル

関連記事リンク:登録商標 肥後守 定¬駒 青紙割込 特大

今回は大型の和式刃物。

マキリです。

一般的にマキリと言うと、秋田県辺りで熊撃ちをするマタギの方々が使用する、刃先の鋭いナタを思い浮かべる方が多いと思います。

こいつは狩猟用では無く、海で漁師の方々が使う物。

漁師マキリ、なんて呼ばれる事もあるようです。

購入したのは20年位昔の事。

羅臼の港でふと立ち寄った金物屋さんに数種類が並んでいました。

こいつは一番大型の物で、6寸と言う奴ですな。

全長32cm、刃長18cm、刃厚は4mm。

鞘は木製ですが、これより小型の物は茶色いプラスチックの鞘が付属していました。

後年買い足したりして、数本持っていたのですが知人に譲ったりしたので残っている最期の一本。

価格は1000円位ではなかったかと記憶しています。

安物なので切れ味なんかは期待していなかったのですが、流石にプロ漁師の方々の愛用品。

吊るしでも凄みのある切れ味にビックリ。

当時使っていたバックのフォールディングハンターより、明らかに切れる。

関連記事リンク:バック フォールディングハンター

夏の知床だとカラフトマス釣りをして、キャンプ場で解体する訳ですが、実に使い易い。

鋭い切っ先で腹を裂く。

片刃なので骨に沿って身をそぎ落とすのに具合が良い。

固い根魚の骨も簡単に切断。

北海道では水産加工業者の方々も愛用されているようです。

北海道だけでは無く、日本各地で漁師の方々が殆ど同形状のマキリを使われている模様。

それにしても錆が酷い・・・

北海道で使った後、沖縄の八重山地方へのツーリングに持って行き、長期滞在していた与那国や西表島で毎日釣った魚を捌いていたのでタップリ塩気を吸っている・・・仕方が無いですな。

刃の表は黒肌が残っています。

裏面は赤錆だらけ・・・若干凹むように削られています。

『裏すき』と呼ばれる構造ですな。

和式刃物ならではの簡略に砥げる工夫。

切った食材が刃に貼り付かなくなる効果もあるようです。

『○は』の刻印が入っています。

鞘はまな板代わりに使用したので刃の跡が残っている。

合わせ目が開いてしまったので配線バンドで縛ってあります。

鞘の底の部分も通しで穴が開いていて通気性が良くなっていますが、水切れを良くして錆び難くする工夫でしょう。

鞘はベルトで吊れるようになっていて、柄の部分をスナップで固定できるようになっている。

こいつも大分劣化しているなぁ・・・

このまま朽ち果てさせては勿体無い・・・再生してみるか。

まずは目釘を抜いて・・・

思いっ切り錆ていて、握りを削らないと外せなかった。

握りをプラハンマーで叩いて刃を抜く。

案の定、握りの中も錆でやられている・・・

握り自体は錆が付いているが、腐ってはいないようだ・・・

さて、次回は錆落としと錆止め作業をしてみます。

2012年07月14日

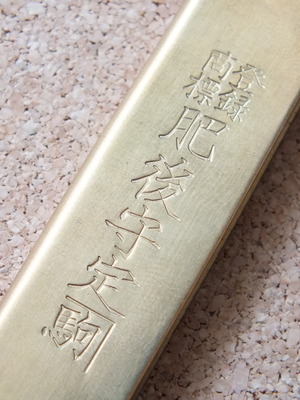

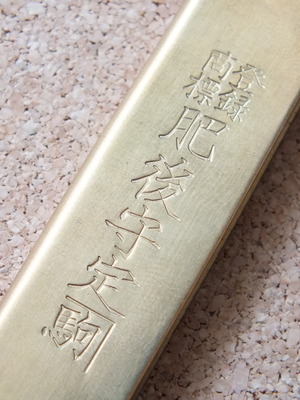

登録商標 肥後守 定¬駒 青紙割込 特大

前回、前々回と肥後守をご紹介しました。

関連記事リンク:別打 御釼 登録商標 肥後守

関連記事リンク:登録商標 肥後守 定¬駒 割込 大型 ニッケル

今回はちょっと大型の奴です。

登録商標 肥後守 定¬駒。

YouTube:登録商標 肥後守 定¬駒 青紙割込 特大 メンテナンス 錆落とし&紙ヤスリでドライシャープニング

流石高級品?立派な箱に入っていました。

前の2つと異なり鞘の材質は真鍮。

前回御紹介したメッキタイプの奴を購入する時に、ネットを見ていたら青紙割込材で造られた肥後守がある事が判明。

青紙って言ったら安木鋼の最高峰ですな。

期限切れ間近のポイントが残っていたので購入。

同じサイズを買っても面白く無いので特大と言うのを買って見たのですが・・・でかい。

全長215mm、鞘長120mm、刃長95mm、刃巾17mm、刃厚3mm。

バックのフォールディングハンターと殆どサイズが一緒です。

関連記事リンク:バック フォールディングハンター

もっとも握りが極薄なので、重量差は相当ありますが。

普通サイズとの比較。

握りが真鍮だと豪華さUP。

刃の右側付け根には青紙割込と刻印があります。

鋼の合わせ線がハッキリと出ています。

箱出しで産毛が剃れる、鋭い刃付けになっていました。

もっとも肥後守は構造上、短時間軽作業用。

私が普段切る物は封筒やビニール、セロハンテープや段ボールです。

明らかにオーバースペックですな。

砥ぐにしてもそれなりの砥石を用意しなければならない訳ですが・・・まあ、切れ味を楽しむ事にしたいと思います。

こいつも鞘が開いていたので木片で挟んでシャコ万で締め付け。

真鍮は柔らかいので締め過ぎてしまった・・・タイヤレバーで修正。

肥後守は製造工程上、刃と鞘をリベットでカシメてから仕上げの砥ぎをするみたいですが、仕上げの砥石が鞘を削ってしまっていました。

エッジが鋭いバリになっています。

チキリ近くの刃の背の部分と、

刃の先端の断面部、

鞘の内側にもバリが出ていたので紙ヤスリでバリ取り。

鞘が真鍮なので鉄にメッキした物と違い、錆を気にせず紙ヤスリを掛けられる。

その気になればグラインダーの跡を磨き、綺麗に仕上げる事も可能ですが、観賞用で無ければ黒皮をなるべく落とさないようにした方が錆び難い。

真鍮の鞘は鉄と違って加工が簡単なので、フィンガーグルーブ加工をするなどのカスタム化も容易だろう。

もっとも肥後守としてはサイズが少々大き過ぎるか・・・

チキリで長い刃を抑えるのは、結構力がいる訳ですよ。

チキリをこれ以上大きくすると、携行性が損なわれるだろうなぁ。

それに刃が長いと細かな作業がやり難くなるしね。

色々考えて見ると、通常サイズの肥後守、75mmと言う刃の長さは絶妙ですな。

手の延長と言う感覚・・・人差し指の長さと同じ位と言うのが良いのでしょうかね?

さて、今回も何か作るかと、思ったのですが・・・

候補としては竹トンボや濡らした新聞紙を弾にした空気銃なんかがありましたが、肝心な材料の竹が無い。

昔は近所に雑木林や竹林がそこかしこにあって、竹なんか無尽蔵に落ちていた訳ですが・・・

最近は数が少ないのに加え、自由に立ち入れる所が無いんじゃないですかね?

産業廃棄物が不法投棄されないようにガッチリと柵で囲って立ち入り禁止になっている場所が多いのでは・・・

そりゃあ、ホームセンターに行けば材料の竹は売っているんですが、輪ゴム鉄砲にしろ、糸巻き戦車にしろ、昔の工作玩具は廃材を利用して作るモノ。

態々購入するのは如何なものかと・・・

関連記事リンク:別打 御釼 登録商標 肥後守

関連記事リンク:登録商標 肥後守 定¬駒 割込 大型 ニッケル

今回はちょっと大型の奴です。

登録商標 肥後守 定¬駒。

YouTube:登録商標 肥後守 定¬駒 青紙割込 特大 メンテナンス 錆落とし&紙ヤスリでドライシャープニング

流石高級品?立派な箱に入っていました。

前の2つと異なり鞘の材質は真鍮。

前回御紹介したメッキタイプの奴を購入する時に、ネットを見ていたら青紙割込材で造られた肥後守がある事が判明。

青紙って言ったら安木鋼の最高峰ですな。

期限切れ間近のポイントが残っていたので購入。

同じサイズを買っても面白く無いので特大と言うのを買って見たのですが・・・でかい。

全長215mm、鞘長120mm、刃長95mm、刃巾17mm、刃厚3mm。

バックのフォールディングハンターと殆どサイズが一緒です。

関連記事リンク:バック フォールディングハンター

もっとも握りが極薄なので、重量差は相当ありますが。

普通サイズとの比較。

握りが真鍮だと豪華さUP。

刃の右側付け根には青紙割込と刻印があります。

鋼の合わせ線がハッキリと出ています。

箱出しで産毛が剃れる、鋭い刃付けになっていました。

もっとも肥後守は構造上、短時間軽作業用。

私が普段切る物は封筒やビニール、セロハンテープや段ボールです。

明らかにオーバースペックですな。

砥ぐにしてもそれなりの砥石を用意しなければならない訳ですが・・・まあ、切れ味を楽しむ事にしたいと思います。

こいつも鞘が開いていたので木片で挟んでシャコ万で締め付け。

真鍮は柔らかいので締め過ぎてしまった・・・タイヤレバーで修正。

肥後守は製造工程上、刃と鞘をリベットでカシメてから仕上げの砥ぎをするみたいですが、仕上げの砥石が鞘を削ってしまっていました。

エッジが鋭いバリになっています。

チキリ近くの刃の背の部分と、

刃の先端の断面部、

鞘の内側にもバリが出ていたので紙ヤスリでバリ取り。

鞘が真鍮なので鉄にメッキした物と違い、錆を気にせず紙ヤスリを掛けられる。

その気になればグラインダーの跡を磨き、綺麗に仕上げる事も可能ですが、観賞用で無ければ黒皮をなるべく落とさないようにした方が錆び難い。

真鍮の鞘は鉄と違って加工が簡単なので、フィンガーグルーブ加工をするなどのカスタム化も容易だろう。

もっとも肥後守としてはサイズが少々大き過ぎるか・・・

チキリで長い刃を抑えるのは、結構力がいる訳ですよ。

チキリをこれ以上大きくすると、携行性が損なわれるだろうなぁ。

それに刃が長いと細かな作業がやり難くなるしね。

色々考えて見ると、通常サイズの肥後守、75mmと言う刃の長さは絶妙ですな。

手の延長と言う感覚・・・人差し指の長さと同じ位と言うのが良いのでしょうかね?

さて、今回も何か作るかと、思ったのですが・・・

候補としては竹トンボや濡らした新聞紙を弾にした空気銃なんかがありましたが、肝心な材料の竹が無い。

昔は近所に雑木林や竹林がそこかしこにあって、竹なんか無尽蔵に落ちていた訳ですが・・・

最近は数が少ないのに加え、自由に立ち入れる所が無いんじゃないですかね?

産業廃棄物が不法投棄されないようにガッチリと柵で囲って立ち入り禁止になっている場所が多いのでは・・・

そりゃあ、ホームセンターに行けば材料の竹は売っているんですが、輪ゴム鉄砲にしろ、糸巻き戦車にしろ、昔の工作玩具は廃材を利用して作るモノ。

態々購入するのは如何なものかと・・・

2012年07月07日

登録商標 肥後守 定¬駒 割込 大型 ニッケル

前回、昔から使用している肥後守を御紹介しました。

関連記事リンク:別打 御釼 登録商標 肥後守

肥後守をカッター代わりに使用する場合、困る事が一つ・・・

カッターだったら切れ味が落ちてきたら先端を折ったり、刃を交換する訳ですが、肥後守は砥石で研がなければなりません。

職場で砥石を使って刃物を研ぐと言うのも、何かと面倒ですな。

自宅に持ち帰って砥ぐとしても、ローテーション用にもう一本買っておくか・・・

自宅周辺の文房具店やホームセンターを回っても良いのですが、ネットで格安品を発見。

送料無料でレビューを書くと100円引きって・・・商売になるんですかねぇ?

登録商標 肥後守 定¬駒。

登録商標として肥後守を名乗れる、現存する最期のメーカー、永尾駒製作所製造。

参考リンク:wikipedia 肥後守

鞘は鉄に鏡の様なピカピカのメッキ仕上げ。

形状、寸法共に前回御紹介した肥後守と殆ど同じ。

全長173mm、鞘長98mm、刃長75mm、刃巾14mm、刃厚2mm。

ちなみに銃刀法の規定は御存じでしょうか?

参考リンク:wikipedia 銃刀法

刃の長さ8cm以下で刃の幅が15mm以下、刃の厚みが2.5mm以下でブレードのロックが無い折り畳みナイフの携帯は合法と言う法律です。

この肥後守は上記規定を満足するので銃刀法上は携帯が問題無い事になります。

一説に寄れば銃刀法が施行された1958年、当時の小学生なら誰でも所持していた肥後守が違法にならないように配慮されたと言うのですが・・・

以前、スイスアーミーナイフを紹介した時にも少々書きましたが、2000年頃から主に都内の繁華街では異常と思われるような『刀狩り』が行われています。

関連記事リンク:VICTORINOX(ビクトリノックス) スイスライト

現在では、例え鉛筆と一緒に筆箱に入れていたとしても、軽犯罪法違反と言う事で何時間も拘束されて指紋採取、大切な『鉛筆削り』は没収される可能性が高いので御注意。

刃の右側付け根には本割込の刻印。

合わせ鋼独特の継ぎ目のラインがハッキリと出ています。

チキリは今迄使っていたのと比較すると広く潰れていて、抑え易い。

鞘の部分は曲げが甘く、大分開いていました。

木片で挟み、シャコ万で締める。

開閉の強弱を調整します。

理想的には刃を畳んだ状態と開いた状態では軽くロック。

チキリに適度な力を入れると『スルリ』と開き、刃の回転中は軽く動く。

鞘の上下を狭く絞り、中央部を気持ち広目にすると具合がよろしい。

ちなみに刃が自重でブラブラするようなのはカシメが緩くなっているので、金槌で叩いて調整します。

新品だと当たりが出ていないので開閉を何度も繰り返しながら、自分好みにチューニング。

購入状態では切れ味がイマイチ・・・早速砥石で砥がねば。

関連記事リンク:キングホーム砥石K-45

赤レンガでざっと砥ぐと切れるようになりましたが・・・

以前から持っている肥後守の方が切れるかなぁ?

もっとも数回砥ぎを繰り返さないと本来の切れ味は出ないはずなので、あくまで現段階の話です。

せっかくなので、今回も何か作ってみますか。

前回は輪ゴム鉄砲を作ったので、今回はこの手の工作では定番の糸巻き戦車でも・・・と思ったんですが、もう何年も木製の糸巻きなんて見た事は無いし、使い残しの仏壇ロウソクも手元にありません・・・

それじゃあ、アレを作ってみようか。

用意する物はアルミの空き缶と肥後守。

まずは缶の中を良く洗ってから、蓋の部分を切り抜きます。

切っ先でザクザク切り抜く。

バリの部分は潰しておきます。

飲み口部分から手の巾に切断します。

水平に切るのは結構神経を使う・・・基本通り、刃を動かさなければ上手く切れません。

ちなみにこの様な作業をする時に、軍手を使うと微妙な作業は出来ません。

私は軍手をしなくても怪我をしない方法を体で覚えた訳ですが・・・

切断部を間1cm、深さ1cm位で全周に切り込みを入れます。

これで切断作業は終了。

切れ込み部分を内側に折り返してゆきます。

完成。

此処まで見れば判ると思いますが、蓋の部分を切り取るには缶切りの方が便利ですし、バリを潰すにはプライヤー、切断部に切れ込みを入れるにはハサミの方が使い勝手が良い訳ですが・・・専用工具に頼りっきりというのも如何な物かと。

ちなみにこいつは1970年代、カリフォルニアのビーチでナウいヤングに大流行したと言う伝説のアイテム、『ピーク』と言う奴。

開口部を前方にして握り、右利きの人なら時計周りに回転を加えながら投げると気持ち良く飛んで行きます。

フリスビーの変形ですな。

もっとも当時、日本のナウいヤングにはあまり流行らなかったんですけどね。

キャンプ場で暇つぶしには良いかも知れません。

ビールの空き缶なら沢山あるしねぇ。

言うまでも無いけれど、アルコールを飲んで刃物を使うのは止めた方が良いと思うよ。

関連記事リンク:別打 御釼 登録商標 肥後守

肥後守をカッター代わりに使用する場合、困る事が一つ・・・

カッターだったら切れ味が落ちてきたら先端を折ったり、刃を交換する訳ですが、肥後守は砥石で研がなければなりません。

職場で砥石を使って刃物を研ぐと言うのも、何かと面倒ですな。

自宅に持ち帰って砥ぐとしても、ローテーション用にもう一本買っておくか・・・

自宅周辺の文房具店やホームセンターを回っても良いのですが、ネットで格安品を発見。

【村正】木札プレゼントも終了しました。本物探し旅!高い物が良いとは限りません。赤字覚悟の... |

送料無料でレビューを書くと100円引きって・・・商売になるんですかねぇ?

登録商標 肥後守 定¬駒。

登録商標として肥後守を名乗れる、現存する最期のメーカー、永尾駒製作所製造。

参考リンク:wikipedia 肥後守

鞘は鉄に鏡の様なピカピカのメッキ仕上げ。

形状、寸法共に前回御紹介した肥後守と殆ど同じ。

全長173mm、鞘長98mm、刃長75mm、刃巾14mm、刃厚2mm。

ちなみに銃刀法の規定は御存じでしょうか?

参考リンク:wikipedia 銃刀法

刃の長さ8cm以下で刃の幅が15mm以下、刃の厚みが2.5mm以下でブレードのロックが無い折り畳みナイフの携帯は合法と言う法律です。

この肥後守は上記規定を満足するので銃刀法上は携帯が問題無い事になります。

一説に寄れば銃刀法が施行された1958年、当時の小学生なら誰でも所持していた肥後守が違法にならないように配慮されたと言うのですが・・・

以前、スイスアーミーナイフを紹介した時にも少々書きましたが、2000年頃から主に都内の繁華街では異常と思われるような『刀狩り』が行われています。

関連記事リンク:VICTORINOX(ビクトリノックス) スイスライト

現在では、例え鉛筆と一緒に筆箱に入れていたとしても、軽犯罪法違反と言う事で何時間も拘束されて指紋採取、大切な『鉛筆削り』は没収される可能性が高いので御注意。

刃の右側付け根には本割込の刻印。

合わせ鋼独特の継ぎ目のラインがハッキリと出ています。

チキリは今迄使っていたのと比較すると広く潰れていて、抑え易い。

鞘の部分は曲げが甘く、大分開いていました。

木片で挟み、シャコ万で締める。

開閉の強弱を調整します。

理想的には刃を畳んだ状態と開いた状態では軽くロック。

チキリに適度な力を入れると『スルリ』と開き、刃の回転中は軽く動く。

鞘の上下を狭く絞り、中央部を気持ち広目にすると具合がよろしい。

ちなみに刃が自重でブラブラするようなのはカシメが緩くなっているので、金槌で叩いて調整します。

新品だと当たりが出ていないので開閉を何度も繰り返しながら、自分好みにチューニング。

購入状態では切れ味がイマイチ・・・早速砥石で砥がねば。

関連記事リンク:キングホーム砥石K-45

赤レンガでざっと砥ぐと切れるようになりましたが・・・

以前から持っている肥後守の方が切れるかなぁ?

もっとも数回砥ぎを繰り返さないと本来の切れ味は出ないはずなので、あくまで現段階の話です。

せっかくなので、今回も何か作ってみますか。

前回は輪ゴム鉄砲を作ったので、今回はこの手の工作では定番の糸巻き戦車でも・・・と思ったんですが、もう何年も木製の糸巻きなんて見た事は無いし、使い残しの仏壇ロウソクも手元にありません・・・

それじゃあ、アレを作ってみようか。

用意する物はアルミの空き缶と肥後守。

まずは缶の中を良く洗ってから、蓋の部分を切り抜きます。

切っ先でザクザク切り抜く。

バリの部分は潰しておきます。

飲み口部分から手の巾に切断します。

水平に切るのは結構神経を使う・・・基本通り、刃を動かさなければ上手く切れません。

ちなみにこの様な作業をする時に、軍手を使うと微妙な作業は出来ません。

私は軍手をしなくても怪我をしない方法を体で覚えた訳ですが・・・

切断部を間1cm、深さ1cm位で全周に切り込みを入れます。

これで切断作業は終了。

切れ込み部分を内側に折り返してゆきます。

完成。

此処まで見れば判ると思いますが、蓋の部分を切り取るには缶切りの方が便利ですし、バリを潰すにはプライヤー、切断部に切れ込みを入れるにはハサミの方が使い勝手が良い訳ですが・・・専用工具に頼りっきりというのも如何な物かと。

ちなみにこいつは1970年代、カリフォルニアのビーチでナウいヤングに大流行したと言う伝説のアイテム、『ピーク』と言う奴。

開口部を前方にして握り、右利きの人なら時計周りに回転を加えながら投げると気持ち良く飛んで行きます。

フリスビーの変形ですな。

もっとも当時、日本のナウいヤングにはあまり流行らなかったんですけどね。

キャンプ場で暇つぶしには良いかも知れません。

ビールの空き缶なら沢山あるしねぇ。

言うまでも無いけれど、アルコールを飲んで刃物を使うのは止めた方が良いと思うよ。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17260411.4fb46660.17260412.803e05e7/?me_id=1314496&item_id=10000501&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fienolabo%2Fcabinet%2Fitempic%2F05%2Fuk011-1000-1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fienolabo%2Fcabinet%2Fitempic%2F05%2Fuk011-1000-1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)