2016年02月27日

カベラス ソルトストライカースピニングリール SS-30:オーバーホール編

先日ツインパワーの記事を書く時に引き合いに出した廉価版リールを初めてオーバーホールしてみました。

関連記事リンク

カベラス ソルトストライカースピニングリール SS-30。

関連記事リンク

アメリカの大手通販会社、カベラスのオリジナルブランドです。

購入したのは10年位前、今でもマイナーチェンジして殆ど同じものが販売されています。

参考リンク

Cabela's Salt Striker® Spinning Reels

購入時は39.99ドル、現在の価格は59.99ドルに値上がりしてますな。

中身はオクマのEF30と同じ、海外通販でパーツの販売をしているMike's reelrepairに分解図が載っていたのでリンクを張っておきます。

https://www.mikesreelrepair.com/okuma-ef-20-30/

恐らく、日本国内で同系リールを使用しているユーザーは皆無だと思うので誰の参考にもならないでしょうが暇な方は最後までお付き合い下さい。

まずはハンドルとスプールを取り外し。

サイドプレートを外します。

組立に使われているネジの頭はプラスとマイナスを組み合わせたもの。

セルフタッピングネジなので繰り返し分解しない方が吉。

このままでもグリスアップは可能ですが、今回は全バラにしてみます。

この状態ではドライブギアが引き抜けなかったので、ローター固定ナットの緩み防止ネジを外す。

使用するスパナは幅12mm、ちなみにオクマブランドのEF30はローターのバランスを取るウェイト部分が張り出していて工具が入り難いのですが、こいつは改良されているようでスペースが広い。

ローター固定ナットは逆ネジになっています。

シャフトに付いているクリックギアとワッシャを抜きます。

オシューレーションシリンダーを固定しているネジを外します。

ネジが強く締め込まれていたので、ネジ穴のヘチの部分がシャフト側に食い込んでいました。

シャフトが抜けました。

オシューレーションシリンダーの裏側。

トランスミッションギアを外します。

重要な回転部品ですがベアリングは入っていません。

ようやくドライブギアが外れました。

ドライブギアは両端ベアリング支持になっています。

アンチリバースボタンは後部から差し込まれているだけで防水性は皆無。

ボディーは樹脂製。

ワンウェイクラッチ部分を分解します。

真鍮製のピニオンギア、ボールベアリング1個。

ワンウェイクラッチはローラー6個。

ボディー部分の分解完了。

ドラグが内蔵されているカーディナルと比較するとシンプルな部品構成です。

関連記事リンク

2006年製造かな?

取り敢えずテッシュでグリスをふき取ります。

今回ベアリングなどはこいつで洗浄してみました。

メタノール76.6%、エタノール21.4%、イソプロパノール0.3%。

パーツクリーナーだと主成分はノルマールヘクサン、イソプロピルアルコール。

ビンに燃料用アルコールを入れて金属パーツを漬け込み、水を入れた超音波洗浄機へ。

関連記事リンク

ボールベアリングを超音波洗浄すると傷付く事もあるらしいのであっさりと。

結構汚れが落ちています。

樹脂やゴム部品は溶剤は使わずに水を入れた超音波洗浄器へ。

分解出来ない細かな隙間から汚れが出てくる。

洗浄が終わったら組立。

オープンベアリングやギアにはグリスを塗布。

手持ちのモリブデングリスなので黒いですが汚れではありません。

シールドベアリングにはグリスを塗っても中まで入って行かないのでオイルをさしておきます。

次はローターやベイル周りを分解。

ラインローラーには小径のボールベアリングが2個も入っていました。

軽量な?樹脂製ローターのバランスを取る為かウェイト内蔵。

最後にスプールを分解。

ドラグの摩擦材はフェルト状。

アルコールで脱脂したらバラバラになりそうなのでそのまま再組立しました。

終了。

さて、ここまで見て何か気が付いた事はありませんか?

10ボールベアリングのはずなのですが、ドライブギアに2個、ピニオンギアに1個、ラインローラーに2個、ワンウェイクラッチのローラーベアリングを入れても6個しかありませんでした。

ちなみにオクマブランドのEF30も分解してみましたが構成は同じで、前記したリンク先の分解図を見てもボールベアリングは5個しか無い。

関連記事リンク

もしかしたら分解できないハンドルノブ内に残りのベアリングが押し込んであるのかも知れないが。

まあ、ベアリング数が5個でも実釣上は全く問題無いんですけどねぇ。

何しろ、渓流用に使っているカーディナルとかABU506はボールベアリングは1個だけですから。

関連記事リンク

関連記事リンク

2016/02/20

カベラス ソルトストライカースピニングリール SS-30。

関連記事リンク

2011/01/16

アメリカの大手通販会社、カベラスのオリジナルブランドです。

購入したのは10年位前、今でもマイナーチェンジして殆ど同じものが販売されています。

参考リンク

Cabela's Salt Striker® Spinning Reels

購入時は39.99ドル、現在の価格は59.99ドルに値上がりしてますな。

中身はオクマのEF30と同じ、海外通販でパーツの販売をしているMike's reelrepairに分解図が載っていたのでリンクを張っておきます。

https://www.mikesreelrepair.com/okuma-ef-20-30/

恐らく、日本国内で同系リールを使用しているユーザーは皆無だと思うので誰の参考にもならないでしょうが暇な方は最後までお付き合い下さい。

まずはハンドルとスプールを取り外し。

サイドプレートを外します。

組立に使われているネジの頭はプラスとマイナスを組み合わせたもの。

セルフタッピングネジなので繰り返し分解しない方が吉。

このままでもグリスアップは可能ですが、今回は全バラにしてみます。

この状態ではドライブギアが引き抜けなかったので、ローター固定ナットの緩み防止ネジを外す。

使用するスパナは幅12mm、ちなみにオクマブランドのEF30はローターのバランスを取るウェイト部分が張り出していて工具が入り難いのですが、こいつは改良されているようでスペースが広い。

ローター固定ナットは逆ネジになっています。

シャフトに付いているクリックギアとワッシャを抜きます。

オシューレーションシリンダーを固定しているネジを外します。

ネジが強く締め込まれていたので、ネジ穴のヘチの部分がシャフト側に食い込んでいました。

シャフトが抜けました。

オシューレーションシリンダーの裏側。

トランスミッションギアを外します。

重要な回転部品ですがベアリングは入っていません。

ようやくドライブギアが外れました。

ドライブギアは両端ベアリング支持になっています。

アンチリバースボタンは後部から差し込まれているだけで防水性は皆無。

ボディーは樹脂製。

ワンウェイクラッチ部分を分解します。

真鍮製のピニオンギア、ボールベアリング1個。

ワンウェイクラッチはローラー6個。

ボディー部分の分解完了。

ドラグが内蔵されているカーディナルと比較するとシンプルな部品構成です。

関連記事リンク

2010/04/10

2006年製造かな?

取り敢えずテッシュでグリスをふき取ります。

今回ベアリングなどはこいつで洗浄してみました。

メタノール76.6%、エタノール21.4%、イソプロパノール0.3%。

パーツクリーナーだと主成分はノルマールヘクサン、イソプロピルアルコール。

ビンに燃料用アルコールを入れて金属パーツを漬け込み、水を入れた超音波洗浄機へ。

関連記事リンク

2015/12/06

ボールベアリングを超音波洗浄すると傷付く事もあるらしいのであっさりと。

結構汚れが落ちています。

樹脂やゴム部品は溶剤は使わずに水を入れた超音波洗浄器へ。

分解出来ない細かな隙間から汚れが出てくる。

洗浄が終わったら組立。

オープンベアリングやギアにはグリスを塗布。

手持ちのモリブデングリスなので黒いですが汚れではありません。

シールドベアリングにはグリスを塗っても中まで入って行かないのでオイルをさしておきます。

次はローターやベイル周りを分解。

ラインローラーには小径のボールベアリングが2個も入っていました。

軽量な?樹脂製ローターのバランスを取る為かウェイト内蔵。

最後にスプールを分解。

ドラグの摩擦材はフェルト状。

アルコールで脱脂したらバラバラになりそうなのでそのまま再組立しました。

終了。

さて、ここまで見て何か気が付いた事はありませんか?

10ボールベアリングのはずなのですが、ドライブギアに2個、ピニオンギアに1個、ラインローラーに2個、ワンウェイクラッチのローラーベアリングを入れても6個しかありませんでした。

ちなみにオクマブランドのEF30も分解してみましたが構成は同じで、前記したリンク先の分解図を見てもボールベアリングは5個しか無い。

関連記事リンク

2008/03/30

もしかしたら分解できないハンドルノブ内に残りのベアリングが押し込んであるのかも知れないが。

まあ、ベアリング数が5個でも実釣上は全く問題無いんですけどねぇ。

何しろ、渓流用に使っているカーディナルとかABU506はボールベアリングは1個だけですから。

関連記事リンク

2010/04/10

2010/04/17

2016年02月20日

シマノ(SHIMANO) 15 ツインパワー 4000HG

久々にリールを購入。

シマノ(SHIMANO) 15 ツインパワー 4000HG。

naturum

●ギア比:5.8

●実用ドラグ力(N)/(kg):58.8/6.0

●最大ドラグ力(N)/(kg):107.8/11.0

●自重(g):290

●スプール寸法(径mm/ストロークmm):51.0/17.0

●ナイロン(号-m):3.5-170、4-150、5-125

●フロロ(号-m):3-190、4-145、5-115

●PE糸巻量(号-m):1-500、1.5-320、2-210

●最大巻上長(cm/ハンドル1回転):93

●ハンドル長(mm):55

●ベアリング数 S A-RB/ローラー:9/1

用途はサーフのヒラメ用。

以前にもこのブログに書いていると思いますが90年代初頭、北海道で使っていたイトウ釣り用のタックルを関東で有効活用する為にヒラメ釣りを始めたので最初にヒラメ釣りに使ったのはカーディナル44。

関連記事リンク

その後ペンの4500SSなんかも使っていました。

関連記事リンク

現在愛用しているのはokuma(オクマ) EPIXOR EF30。

関連記事リンク

オクマを購入したのは10年以上昔、当時の価格は50ドル。

海外通販で4台購入して使いまわしてます。

当時は無名の台湾製廉価リールなんで使い捨て感覚かと思った訳ですが、ノーメンテナンスで酷使しているのに全く問題が無い。

まだまだ使えますが、そろそろ最新スピニングリールを試してみるか・・・

最初に検討したのはペンのコンフリクト。

naturum

ソルトウォーター用リールの老舗らしい質実剛健さに心惹かれます。

以前だったら迷わず海外通販しているところですが、最近の円安で割高・・・国内で買うなら実物を見たいと思った訳ですが、近所の実店舗に取り扱っている所が無い。

ペンに限りませんが、近所の実店舗は商品在庫が少ない。

昨年末、仲間内の忘年会で久々に新宿へ。

飲み会の前に釣り具でも見るかと、新宿駅前のサンスイへ行ったら店舗が閉鎖されていました。

再開発でビルが建て替えになるので立ち退きしたようですな。

確か80年代の中頃だったと思いますが、新宿サンスイは最初新宿東口の伊勢丹近くにオープン。

その後西口の小田急に移転、更にスバルビル向かいで営業と、計3回移動を繰り返しています。

今回は周辺ビルの入居料金が高くて代替店舗が見つからないようで、移転出来なかったとか。

ネット販売に押されて実店舗の売り上げ減少も影響しているんでしょうねぇ。

高収益だったら多少家賃が高くても近くに移転するはずですから。

近所の実店舗の在庫が少ないのも、経営が相当逼迫している物と推察されます。

そんな訳でペンリールは現物確認できず、近所の実店舗の初売りセールでツインパワーを購入。

以前から何度か書いていますが、今までシマノのリールを買った事が無いのでお試しです。

品揃え豊富なシマノのラインナップの中から、何でツインパワーを選択したかと言えば、あまり廉価版のリールだとシマノらしさが感じられないんじゃないかと言う事と、剛性を売りにしている機種と言う点。

サーフで砂利の上に落としたり、魚とタックルを並べて写真を撮っている時に蹴っ飛ばしたりするので強度は重要ですな。

シマノブランドの代表機種ですが、今まで使っていたオクマと比較したら価格は6倍!

個人的には、例えば価格が2倍だったら性能は3倍、所有満足度は5倍位の価値を求めたい処ですが、どんな出来でしょうか?

収納袋や取説、部品表、ワッシャーなどの付属品一式。

全く参考にならないと思いますが、以下オクマとの比較になります。

まずは重量、カタログ上は290gですが安物重量計では292g。

オクマは樹脂ボディーですが315g。

オクマより重くても良いはずだが、随分軽い・・・ローター等はかなり肉抜きしてありますが、不用意に落としても割れたりしないだろうなぁ?(注:今迄にミッチェルとABUのスピニングリールを落として壊した事があります)

最近の設計なので3D-CADでモデリング、構造解析ソフトで強度計算して通常の使用状態では『最適化設計』にしているはずですがイレギュラーなアクシデントには弱そう・・・まあ、材質はマグネシウムではないので見た目より強度があるのかも知れませんけど。

自重は軽ければ軽い程良い、という物では無いと思います。

組み合わせるロッドは10フィートクラスなので軽過ぎるとバランスが悪い。

軽量化は強度と相反する事を考えると、最近の行き過ぎた軽量化競争は疑問です。

スプール径はオクマより少々大径になっています。

実際の糸巻量は殆ど同じ。

ちなみにスピニングリールに新しいラインを巻く場合、私はスプールを外して手巻きしています。

20回巻いたらスプールを前後持ち替えて20回・・・面倒ですけどねぇ。

一般的にはラインの巻いてあるスプール中心の穴にボールペンを差し込んで両足で保持、リールのハンドルを巻く事が多いと思います。

この場合は必ずラインに一定方向の捻じれが付きます。

一定回数でスプールを持ち変えて逆方向に巻く事を繰り返すとトータルで捻じれはゼロ、ラインも強めのテンションでスプールに平行に巻けます。

使用時にラインがフリーになると糸撚れは無くなります。

ラインローラーの比較。

オクマの方は購入当時に流行っていたテーパー付きの大径ローラーですが、ツインパワーは溝付きで比較的小径の物が付いています。

まあ、テーパーローラーは意味が無いと思うけれど、以前のモデルにはあった注油穴が廃止されているらしいのは残念。

関連記事リンク

ちなみに日本製のリールって、何でスプールが1個しか付いていないんですかねぇ?

PEラインだったら現場でラインシステムなんて組んでいられないのでスペアスプールは必須だと思うのだが・・・

ツインパワーもスペアスプールが無いと不便なんで注文したら1万円!

・・・もう数千円出したらスペアスプール付きで同クラスのABUのリールが買えるのだが・・・

naturum

そんなに凄い材料や加工技術を使っているようには見えないのが大変残念。

ドラグのクリック部分を見ると別工程で肉抜きしているが、僅かばかりの軽量化と引き換えに高額になるんじゃあ気軽に買えないよねぇ・・・

ちなみに何故かドラグのクリック音はドラグが出る方向は鳴るが逆方向はサイレントになっている。

最近はシマノに限らず逆転ストッパーのON/OFFレバーが廃止されている事が多いようだ。

メーカー説明に拠れば防水性を上げる為・・・って話ですが、そもそも、そんなに防水性能って大切ですかねぇ?

例えば昔のオートバイの馬力競争や最近では車の低燃費競争。

カタログの数値だけで製品の優劣を見るのは簡単で説得力がありますが、実際に優れた製品かどうかは別の話だと思います。

リールだとまずはベアリングの数、次いで軽量化、現在は防水性能競争に拍車が掛かっているようですが、ベアリングが沢山入っていて軽く、防水性能が高かったら良いリールですか?

可動部分が有る限り完全防水は出来ないので、中途半端に防水性が高いと内部に侵入した水分が中々抜けずに返って悪さをするんじゃなかろうか。

えっ!マグシールド?

ネットで口コミの不具合事例を見る限り、怖くて買えません・・・

取り敢えず実釣。

使用開始直後にゴッ!

関連記事リンク

ちなみにロッドの竿尻からリールフットまでが丁度40cmなのでリリースの目安にしています。

こいつはギリギリ40cmに届かずリリース。

シーズン終盤の投入という事もあり、他にはフッコを追釣して終了。

ちなみにロッドのグリップに付いているのは100円ショップの自転車用照明、取り込み時に足元を照らすのに便利。

実釣後、ラインは少々後方の巻き径が太くなりました。

シャフトのワッシャーを一枚抜いた方が良いかな?

合計10時間少々しか使っていませんが、色々気になるところが・・・

まずはドラグが非常に操作し難い。

寒冷期でネオプレンのグローブを使っている訳ですが、こんなスプールに潜り込んだノブじゃあ咄嗟に掴めないよ。

関連記事リンク

又、魚を掛けてからのドラグの調整もやり難い。

ネジのピッチが細目になっている。

ドラグノブ一回転当たりの締め込み量が少ないので微妙な調整が出来る・・・と言う事なのだろうが、ドラグノブが大径なのもあって少ない力でも節操無く強く締め込んでしまうし、咄嗟に緩める時には時間が掛かる。

元々フロントドラグは好きでは無いのだが、シマノのテスター各位はこれが良いって言ってるのかねぇ・・・まあ、サーフでヒラメを釣ってる限りシビアにドラグを使う機会も少ないけど。

ちなみにスプール交換しようとしてドラグノブを外すとべったりグリスが塗って有って、うっかり落とすと砂だらけになります。

実釣時の様々な使い勝手を検証した上でこんな仕様になっているのかな?

購入したスペアスプールもあちこちにグリスがはみ出しているのでフローティングベストにそのまま入れて置くとゴミだらけに・・・

関連記事リンク

新形状ラインクリップも使い難いねぇ。

幅に対して絶対的な長さが足りないのでラインを挟み難いし、深く、強く押さえられるのでラインに変な癖が付く。

どの様なフィールドテストをしたらこんな形状になるのか理解に苦しむ。

後はハンドルを回すとベールがリターンするのだが、やたらと回転の軽いハンドルがキャスティング時に回ってベールが戻り、ルアーを足元に叩き付ける事1回。

渓流用リールだったら必須の機能ですが、このクラスのリールには不要では?

又はカーディナルのようにフリクションベール(ベールを開くとローターが回らなくなる)を付けるとかの配慮が欲しい。

ベールを返すと微かにブレーキが掛かっているような気もするが、安心してフルキャスト出来ない。

そもそも、渓流釣りと海釣りでは全く使い方が異なるのにリールのサイズしか違いが無いのは無理があるのではないかと思う。

一番気に入らないのはベールの形状。

厳寒期で厚めのグローブを使っているというのもあるが、人差し指の第二関節と干渉する。

オクマだとベールが人差し指の前方を通るように角度が工夫されている。

ツインパワーでスプールが一番前方に移動した状態でベールを返すと、スプールとのクリアランスが殆ど無いんでビックリするが、これだとベールが僅かに歪んだだけで操作不能になってしまうだろう。

一方のオクマは多少ベールが変形していても実用上は全く問題にならない。

使用後の手入れだが、ロッドにリールを付けたままバスルームで温水シャワーを5分程度掛けてから自然乾燥させている。

多分、購入時に付属していた取扱説明書にはシマノ推奨のお手入れ方法が載っていると思うが、老眼の進んだオッサンはそんなものは見ない。

洗浄翌日、スプールを外してみたらローター内部に水が溜まっている。

スプールに長いスロット加工がしてある為に、ここから水や細かな砂が入り込む。

不規則にスロットが入っているという事は軽量化が目的じゃあなくてデザイン上のアクセントなのだろう。

サーフで使う事を考えればスカート部分は砂が入るような穴は無い方が良い。

ちなみにこいつは10年位前に購入したオクマのOEMと思われるカベラスオリジナルのソルトストライカー。

関連記事リンク

スプールのスカート部分にフライリールのように穴が開いているが、ツインパワーと同様に水洗いしてもローターに水は溜まり難い。

ローターに水抜き穴が開いている。

このような細工は日本製品の得意分野だったはずなのだが・・・39ドル99セントのリールにあるのにツインパワーに無いのはパテントにでも問題があるのだろうか?

ちなみにハンドルノブ以外のネジはトルクスネジ。

欧米ではポピュラーなネジで、ハーレーの車載工具にもトルクス用のレンチが付属している。

関連記事リンク

プラスネジより頭を舐め難いから使われているのなら良いが、一般ユーザーが分解しないような対策だったら困ったものだ。

ダイワのマグシールドに対抗して各部に撥水処理をしているようだが、おそらくフッ素系のコーティング剤だろう。

この手のコーティングは撥水するのは最初だけでその内水を弾かなくなる。

コーティング部に手垢が付くと劣化が早くなるので、わざと分解し難い仕様にしているのかも知れない。

最近はメーカーに送ってオーバーホールを依頼するユーザーもいるみたいだが、自分でメンテ出来ないようなリールは最大市場である北米では受け入れられないだろう。

さて、色々と不満ばかり書きましたが購入前の期待が大き過ぎましたかねぇ?

10年前の台湾製廉価リールであるオクマと比較して、替えスプールを追加(オクマは替えスプール付き)すると価格が8倍のツインパワーですが特に優れていると思える処が無い訳ですよ。

確かにリール単体で空巻きすればツインパワーの方がスムーズなので、管理釣り場で繊細な釣りをするにはアドバンテージがあるのかも知れない。

しかし、サーフのヒラメ釣りに使うにはオクマの方がギア比が低いので、引き抵抗の大きなプラグを使っていると操作感にも大差が無い。

これはツインパワーの性能が低いという事では無く、もう何年も前から廉価版のリールでも基本性能が上がっていて高価なリールと明確な差が付き難いという事だろう。

肝心な所有満足度だが、これも残念ながら価格相応とは言えないように思います。

個人的にはライフタイムギャランティーと言う言葉が好きです。

ジッポーのライターとか、バックの110とか、製品として完成していてメンテナンスすれば一生使える道具ですな。

関連記事リンク

リールだったらアンバサダーの5000番は該当すると思います。

関連記事リンク

ツインパワーはこの点、10年後に使い続けている自信が無い。

最近のリールはモデルチェンジのサイクルが早い。

シマノに限らず、4年毎にフルモデルチェンジされる事が多いようですが、これって高価な割には短期でモデルチェンジしなければならない完成度の低い製品を売っているって事にならないだろうか?

メーカーも金型等の投資が必要になって利益率が下がるし、ユーザー側も結果として高い物を買わされる事になるので良い所が無いと思うのですが。

スピニングリールのような、ある程度技術が頂点に到達したような製品は、定期的にフルモデルチェンジを繰り返すのじゃ無くて基本設計の優れた物を長年維持改良する時代になっているんじゃなかろうか。

個人的にはベアリング数が少ないのに巧みな設計や精度の良さで巻き心地がスムーズだったり、若干軽いよりはコンクリートに落としても壊れない強度があったり、防水性能なんてどうでも良いからコイン一枚でギアが剥き出しになって簡単にメンテナンスできるようなリールが好きです。

結果として、長く使えて愛着も湧くはず・・・まあ買い替え需要が無くなるのでリールメーカーは潰れてしまうかも知れませんけどね。

シマノ(SHIMANO) 15 ツインパワー 4000HG。

naturum

●ギア比:5.8

●実用ドラグ力(N)/(kg):58.8/6.0

●最大ドラグ力(N)/(kg):107.8/11.0

●自重(g):290

●スプール寸法(径mm/ストロークmm):51.0/17.0

●ナイロン(号-m):3.5-170、4-150、5-125

●フロロ(号-m):3-190、4-145、5-115

●PE糸巻量(号-m):1-500、1.5-320、2-210

●最大巻上長(cm/ハンドル1回転):93

●ハンドル長(mm):55

●ベアリング数 S A-RB/ローラー:9/1

用途はサーフのヒラメ用。

以前にもこのブログに書いていると思いますが90年代初頭、北海道で使っていたイトウ釣り用のタックルを関東で有効活用する為にヒラメ釣りを始めたので最初にヒラメ釣りに使ったのはカーディナル44。

関連記事リンク

2010/04/10

その後ペンの4500SSなんかも使っていました。

関連記事リンク

2010/04/24

現在愛用しているのはokuma(オクマ) EPIXOR EF30。

関連記事リンク

2008/03/30

オクマを購入したのは10年以上昔、当時の価格は50ドル。

海外通販で4台購入して使いまわしてます。

当時は無名の台湾製廉価リールなんで使い捨て感覚かと思った訳ですが、ノーメンテナンスで酷使しているのに全く問題が無い。

まだまだ使えますが、そろそろ最新スピニングリールを試してみるか・・・

最初に検討したのはペンのコンフリクト。

naturum

ソルトウォーター用リールの老舗らしい質実剛健さに心惹かれます。

以前だったら迷わず海外通販しているところですが、最近の円安で割高・・・国内で買うなら実物を見たいと思った訳ですが、近所の実店舗に取り扱っている所が無い。

ペンに限りませんが、近所の実店舗は商品在庫が少ない。

昨年末、仲間内の忘年会で久々に新宿へ。

飲み会の前に釣り具でも見るかと、新宿駅前のサンスイへ行ったら店舗が閉鎖されていました。

再開発でビルが建て替えになるので立ち退きしたようですな。

確か80年代の中頃だったと思いますが、新宿サンスイは最初新宿東口の伊勢丹近くにオープン。

その後西口の小田急に移転、更にスバルビル向かいで営業と、計3回移動を繰り返しています。

今回は周辺ビルの入居料金が高くて代替店舗が見つからないようで、移転出来なかったとか。

ネット販売に押されて実店舗の売り上げ減少も影響しているんでしょうねぇ。

高収益だったら多少家賃が高くても近くに移転するはずですから。

近所の実店舗の在庫が少ないのも、経営が相当逼迫している物と推察されます。

そんな訳でペンリールは現物確認できず、近所の実店舗の初売りセールでツインパワーを購入。

以前から何度か書いていますが、今までシマノのリールを買った事が無いのでお試しです。

品揃え豊富なシマノのラインナップの中から、何でツインパワーを選択したかと言えば、あまり廉価版のリールだとシマノらしさが感じられないんじゃないかと言う事と、剛性を売りにしている機種と言う点。

サーフで砂利の上に落としたり、魚とタックルを並べて写真を撮っている時に蹴っ飛ばしたりするので強度は重要ですな。

シマノブランドの代表機種ですが、今まで使っていたオクマと比較したら価格は6倍!

個人的には、例えば価格が2倍だったら性能は3倍、所有満足度は5倍位の価値を求めたい処ですが、どんな出来でしょうか?

収納袋や取説、部品表、ワッシャーなどの付属品一式。

全く参考にならないと思いますが、以下オクマとの比較になります。

まずは重量、カタログ上は290gですが安物重量計では292g。

オクマは樹脂ボディーですが315g。

オクマより重くても良いはずだが、随分軽い・・・ローター等はかなり肉抜きしてありますが、不用意に落としても割れたりしないだろうなぁ?(注:今迄にミッチェルとABUのスピニングリールを落として壊した事があります)

最近の設計なので3D-CADでモデリング、構造解析ソフトで強度計算して通常の使用状態では『最適化設計』にしているはずですがイレギュラーなアクシデントには弱そう・・・まあ、材質はマグネシウムではないので見た目より強度があるのかも知れませんけど。

自重は軽ければ軽い程良い、という物では無いと思います。

組み合わせるロッドは10フィートクラスなので軽過ぎるとバランスが悪い。

軽量化は強度と相反する事を考えると、最近の行き過ぎた軽量化競争は疑問です。

スプール径はオクマより少々大径になっています。

実際の糸巻量は殆ど同じ。

ちなみにスピニングリールに新しいラインを巻く場合、私はスプールを外して手巻きしています。

20回巻いたらスプールを前後持ち替えて20回・・・面倒ですけどねぇ。

一般的にはラインの巻いてあるスプール中心の穴にボールペンを差し込んで両足で保持、リールのハンドルを巻く事が多いと思います。

この場合は必ずラインに一定方向の捻じれが付きます。

一定回数でスプールを持ち変えて逆方向に巻く事を繰り返すとトータルで捻じれはゼロ、ラインも強めのテンションでスプールに平行に巻けます。

使用時にラインがフリーになると糸撚れは無くなります。

ラインローラーの比較。

オクマの方は購入当時に流行っていたテーパー付きの大径ローラーですが、ツインパワーは溝付きで比較的小径の物が付いています。

まあ、テーパーローラーは意味が無いと思うけれど、以前のモデルにはあった注油穴が廃止されているらしいのは残念。

関連記事リンク

2015/08/15

ちなみに日本製のリールって、何でスプールが1個しか付いていないんですかねぇ?

PEラインだったら現場でラインシステムなんて組んでいられないのでスペアスプールは必須だと思うのだが・・・

ツインパワーもスペアスプールが無いと不便なんで注文したら1万円!

・・・もう数千円出したらスペアスプール付きで同クラスのABUのリールが買えるのだが・・・

naturum

そんなに凄い材料や加工技術を使っているようには見えないのが大変残念。

ドラグのクリック部分を見ると別工程で肉抜きしているが、僅かばかりの軽量化と引き換えに高額になるんじゃあ気軽に買えないよねぇ・・・

ちなみに何故かドラグのクリック音はドラグが出る方向は鳴るが逆方向はサイレントになっている。

最近はシマノに限らず逆転ストッパーのON/OFFレバーが廃止されている事が多いようだ。

メーカー説明に拠れば防水性を上げる為・・・って話ですが、そもそも、そんなに防水性能って大切ですかねぇ?

例えば昔のオートバイの馬力競争や最近では車の低燃費競争。

カタログの数値だけで製品の優劣を見るのは簡単で説得力がありますが、実際に優れた製品かどうかは別の話だと思います。

リールだとまずはベアリングの数、次いで軽量化、現在は防水性能競争に拍車が掛かっているようですが、ベアリングが沢山入っていて軽く、防水性能が高かったら良いリールですか?

可動部分が有る限り完全防水は出来ないので、中途半端に防水性が高いと内部に侵入した水分が中々抜けずに返って悪さをするんじゃなかろうか。

えっ!マグシールド?

ネットで口コミの不具合事例を見る限り、怖くて買えません・・・

取り敢えず実釣。

使用開始直後にゴッ!

関連記事リンク

2016/01/09

ちなみにロッドの竿尻からリールフットまでが丁度40cmなのでリリースの目安にしています。

こいつはギリギリ40cmに届かずリリース。

シーズン終盤の投入という事もあり、他にはフッコを追釣して終了。

ちなみにロッドのグリップに付いているのは100円ショップの自転車用照明、取り込み時に足元を照らすのに便利。

実釣後、ラインは少々後方の巻き径が太くなりました。

シャフトのワッシャーを一枚抜いた方が良いかな?

合計10時間少々しか使っていませんが、色々気になるところが・・・

まずはドラグが非常に操作し難い。

寒冷期でネオプレンのグローブを使っている訳ですが、こんなスプールに潜り込んだノブじゃあ咄嗟に掴めないよ。

関連記事リンク

2016/01/02

又、魚を掛けてからのドラグの調整もやり難い。

ネジのピッチが細目になっている。

ドラグノブ一回転当たりの締め込み量が少ないので微妙な調整が出来る・・・と言う事なのだろうが、ドラグノブが大径なのもあって少ない力でも節操無く強く締め込んでしまうし、咄嗟に緩める時には時間が掛かる。

元々フロントドラグは好きでは無いのだが、シマノのテスター各位はこれが良いって言ってるのかねぇ・・・まあ、サーフでヒラメを釣ってる限りシビアにドラグを使う機会も少ないけど。

ちなみにスプール交換しようとしてドラグノブを外すとべったりグリスが塗って有って、うっかり落とすと砂だらけになります。

実釣時の様々な使い勝手を検証した上でこんな仕様になっているのかな?

購入したスペアスプールもあちこちにグリスがはみ出しているのでフローティングベストにそのまま入れて置くとゴミだらけに・・・

関連記事リンク

2016/01/01

新形状ラインクリップも使い難いねぇ。

幅に対して絶対的な長さが足りないのでラインを挟み難いし、深く、強く押さえられるのでラインに変な癖が付く。

どの様なフィールドテストをしたらこんな形状になるのか理解に苦しむ。

後はハンドルを回すとベールがリターンするのだが、やたらと回転の軽いハンドルがキャスティング時に回ってベールが戻り、ルアーを足元に叩き付ける事1回。

渓流用リールだったら必須の機能ですが、このクラスのリールには不要では?

又はカーディナルのようにフリクションベール(ベールを開くとローターが回らなくなる)を付けるとかの配慮が欲しい。

ベールを返すと微かにブレーキが掛かっているような気もするが、安心してフルキャスト出来ない。

そもそも、渓流釣りと海釣りでは全く使い方が異なるのにリールのサイズしか違いが無いのは無理があるのではないかと思う。

一番気に入らないのはベールの形状。

厳寒期で厚めのグローブを使っているというのもあるが、人差し指の第二関節と干渉する。

オクマだとベールが人差し指の前方を通るように角度が工夫されている。

ツインパワーでスプールが一番前方に移動した状態でベールを返すと、スプールとのクリアランスが殆ど無いんでビックリするが、これだとベールが僅かに歪んだだけで操作不能になってしまうだろう。

一方のオクマは多少ベールが変形していても実用上は全く問題にならない。

使用後の手入れだが、ロッドにリールを付けたままバスルームで温水シャワーを5分程度掛けてから自然乾燥させている。

多分、購入時に付属していた取扱説明書にはシマノ推奨のお手入れ方法が載っていると思うが、老眼の進んだオッサンはそんなものは見ない。

洗浄翌日、スプールを外してみたらローター内部に水が溜まっている。

スプールに長いスロット加工がしてある為に、ここから水や細かな砂が入り込む。

不規則にスロットが入っているという事は軽量化が目的じゃあなくてデザイン上のアクセントなのだろう。

サーフで使う事を考えればスカート部分は砂が入るような穴は無い方が良い。

ちなみにこいつは10年位前に購入したオクマのOEMと思われるカベラスオリジナルのソルトストライカー。

関連記事リンク

2011/01/16

スプールのスカート部分にフライリールのように穴が開いているが、ツインパワーと同様に水洗いしてもローターに水は溜まり難い。

ローターに水抜き穴が開いている。

このような細工は日本製品の得意分野だったはずなのだが・・・39ドル99セントのリールにあるのにツインパワーに無いのはパテントにでも問題があるのだろうか?

ちなみにハンドルノブ以外のネジはトルクスネジ。

欧米ではポピュラーなネジで、ハーレーの車載工具にもトルクス用のレンチが付属している。

関連記事リンク

2008/11/30

プラスネジより頭を舐め難いから使われているのなら良いが、一般ユーザーが分解しないような対策だったら困ったものだ。

ダイワのマグシールドに対抗して各部に撥水処理をしているようだが、おそらくフッ素系のコーティング剤だろう。

この手のコーティングは撥水するのは最初だけでその内水を弾かなくなる。

コーティング部に手垢が付くと劣化が早くなるので、わざと分解し難い仕様にしているのかも知れない。

最近はメーカーに送ってオーバーホールを依頼するユーザーもいるみたいだが、自分でメンテ出来ないようなリールは最大市場である北米では受け入れられないだろう。

さて、色々と不満ばかり書きましたが購入前の期待が大き過ぎましたかねぇ?

10年前の台湾製廉価リールであるオクマと比較して、替えスプールを追加(オクマは替えスプール付き)すると価格が8倍のツインパワーですが特に優れていると思える処が無い訳ですよ。

確かにリール単体で空巻きすればツインパワーの方がスムーズなので、管理釣り場で繊細な釣りをするにはアドバンテージがあるのかも知れない。

しかし、サーフのヒラメ釣りに使うにはオクマの方がギア比が低いので、引き抵抗の大きなプラグを使っていると操作感にも大差が無い。

これはツインパワーの性能が低いという事では無く、もう何年も前から廉価版のリールでも基本性能が上がっていて高価なリールと明確な差が付き難いという事だろう。

肝心な所有満足度だが、これも残念ながら価格相応とは言えないように思います。

個人的にはライフタイムギャランティーと言う言葉が好きです。

ジッポーのライターとか、バックの110とか、製品として完成していてメンテナンスすれば一生使える道具ですな。

関連記事リンク

2009/12/19

2008/01/25

リールだったらアンバサダーの5000番は該当すると思います。

関連記事リンク

2010/03/20

ツインパワーはこの点、10年後に使い続けている自信が無い。

最近のリールはモデルチェンジのサイクルが早い。

シマノに限らず、4年毎にフルモデルチェンジされる事が多いようですが、これって高価な割には短期でモデルチェンジしなければならない完成度の低い製品を売っているって事にならないだろうか?

メーカーも金型等の投資が必要になって利益率が下がるし、ユーザー側も結果として高い物を買わされる事になるので良い所が無いと思うのですが。

スピニングリールのような、ある程度技術が頂点に到達したような製品は、定期的にフルモデルチェンジを繰り返すのじゃ無くて基本設計の優れた物を長年維持改良する時代になっているんじゃなかろうか。

個人的にはベアリング数が少ないのに巧みな設計や精度の良さで巻き心地がスムーズだったり、若干軽いよりはコンクリートに落としても壊れない強度があったり、防水性能なんてどうでも良いからコイン一枚でギアが剥き出しになって簡単にメンテナンスできるようなリールが好きです。

結果として、長く使えて愛着も湧くはず・・・まあ買い替え需要が無くなるのでリールメーカーは潰れてしまうかも知れませんけどね。

2016年02月06日

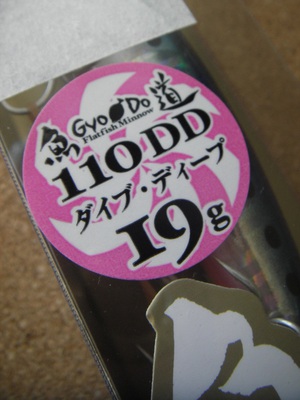

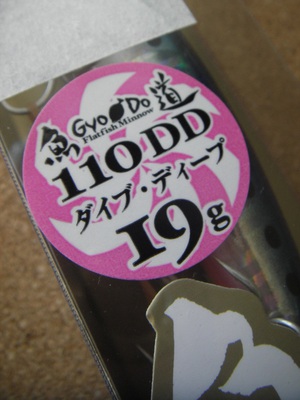

アムズデザイン(ima) 魚道 110 ダイブ・ディープ

昨年末に購入した魚道130MD、旧型と比較すると少々深く潜り過ぎる・・・何処かに旧型130MDが売っていないかと思って近所の釣具店を物色。

関連記事リンク

naturum

元々130MDは110MDと比較すると流通量が少ない。

旧型130MDは見当たらなかったが、旧型110MDのスペシャルバージョンを発見。

ダイブ・ディープです。

レギュラーモデルの110MDは17gですが、こいつの自重は19gで新型110MDと同じ。

見た目は旧型110MDと全く同じ。

パッと見、見分けがつかないのでMDと言うネームを削ってマジックでDDと書いておくか・・・

カラーはマコイワシ。

腹側は赤く塗装されています。

デザイン的にはぽっちゃりした新型よりもスリムな旧型の方が好きなのだが。

リップの付け根が細いので、強くボトムノックさせないようにしなければ・・・

フックを太軸にすれば更に深いレンジを探れるのか?

各種魚道110の比較。

上から新110MD、旧ダイブ・ディープ、旧110MD、旧ハイフロート。

洗面器に張った水道水に入れてみた。

上から新110MD、旧ダイブ・ディープ、旧110MD、旧ハイフロート。

横から撮った写真では無いので判り難いが、新110MDと旧ハイフロートは尻を出して浮いているが旧ダイブ・ディープと旧110MDは沈んでいる。

旧ダイブ・ディープはボディーが洗面器の底に着いているが、旧110MDはフックが着いてボディーは浮いている。

海水だと比重が高いので旧110MDも浮くはずだが、旧ダイブ・ディープはシンキングかサスペンドに近いと思われる。

実釣してみたが、ダイブ・ディープでも頻繁にボトムノックする事はなかった。

自重も19gで新110MDよりコンパクトなボディーの為に飛距離も出る。

スローで動かしても底が取れるので、水深が有るポイントや低活性、マゴチ狙いに有利かな?

しかし、浮力が無くてリップが小型なので根掛かりの危険は大きそうだ。

それにしても、何処かに旧型のハイフロートの在庫は無いかなぁ?

浮き具合から見ると、新型110MDのリップを削ったら同じようなアクションになるかも知れないが。

水温が低下するとゴム製品をスローに引いたり、メタルジグを遠投した方が釣果には繋がるのかも知れない。

しかし、その内誰にでも生涯最高の一尾が釣れる日が来るはず・・・

シーズンオフの夜、そんな魚を釣ったプラグの歯形を眺めながら酒を飲みたい。

ちなみに個人的には1月中旬でサーフのヒラメ釣りは終了しています。

そろそろ渓流釣りの準備を開始しなくては。

関連記事リンク

2016/01/09

naturum

元々130MDは110MDと比較すると流通量が少ない。

旧型130MDは見当たらなかったが、旧型110MDのスペシャルバージョンを発見。

ダイブ・ディープです。

レギュラーモデルの110MDは17gですが、こいつの自重は19gで新型110MDと同じ。

見た目は旧型110MDと全く同じ。

パッと見、見分けがつかないのでMDと言うネームを削ってマジックでDDと書いておくか・・・

カラーはマコイワシ。

腹側は赤く塗装されています。

デザイン的にはぽっちゃりした新型よりもスリムな旧型の方が好きなのだが。

リップの付け根が細いので、強くボトムノックさせないようにしなければ・・・

フックを太軸にすれば更に深いレンジを探れるのか?

各種魚道110の比較。

上から新110MD、旧ダイブ・ディープ、旧110MD、旧ハイフロート。

洗面器に張った水道水に入れてみた。

上から新110MD、旧ダイブ・ディープ、旧110MD、旧ハイフロート。

横から撮った写真では無いので判り難いが、新110MDと旧ハイフロートは尻を出して浮いているが旧ダイブ・ディープと旧110MDは沈んでいる。

旧ダイブ・ディープはボディーが洗面器の底に着いているが、旧110MDはフックが着いてボディーは浮いている。

海水だと比重が高いので旧110MDも浮くはずだが、旧ダイブ・ディープはシンキングかサスペンドに近いと思われる。

実釣してみたが、ダイブ・ディープでも頻繁にボトムノックする事はなかった。

自重も19gで新110MDよりコンパクトなボディーの為に飛距離も出る。

スローで動かしても底が取れるので、水深が有るポイントや低活性、マゴチ狙いに有利かな?

しかし、浮力が無くてリップが小型なので根掛かりの危険は大きそうだ。

それにしても、何処かに旧型のハイフロートの在庫は無いかなぁ?

浮き具合から見ると、新型110MDのリップを削ったら同じようなアクションになるかも知れないが。

水温が低下するとゴム製品をスローに引いたり、メタルジグを遠投した方が釣果には繋がるのかも知れない。

しかし、その内誰にでも生涯最高の一尾が釣れる日が来るはず・・・

シーズンオフの夜、そんな魚を釣ったプラグの歯形を眺めながら酒を飲みたい。

ちなみに個人的には1月中旬でサーフのヒラメ釣りは終了しています。

そろそろ渓流釣りの準備を開始しなくては。