2014年03月29日

逮捕しちゃうぞ 藤島康介 作

先日、『ああっ女神さまっ』が最終回というニュースをネットで見ましたが、未だに連載していたとは知らなかった・・・

参考リンク:ああっ女神さまっ(Wiki)

1988年連載開始だったらしい。

アフタヌーンは『寄生獣』が連載されていたころ(90年代初頭)は毎月購読していたのですが、当時は『岸和田博士の科学的愛情』なども連載されていて読み応えがありましたな。

昔のバイク漫画、今回取り上げるのは藤島先生の初期の作品。

参考リンク:藤島康介(Wiki)

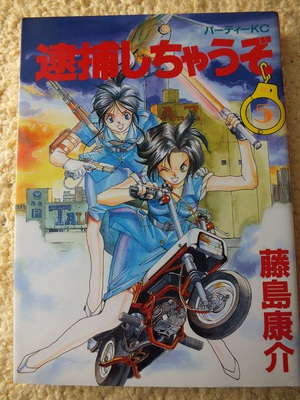

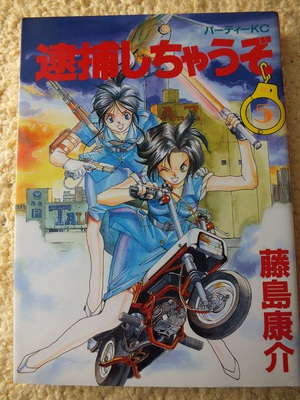

『逮捕しちゃうぞ』

参考リンク:逮捕しちゃうぞ(Wiki)

全7巻・・・うーん、4巻が行方不明だ・・・

1986年連載開始、1992年連載終了。

1巻と最終7巻では絵のタッチがこれだけ違う。

有名な作品なので内容は省略。

作者が車やバイク好きという事で、実に描写が細かい。

GSX750Rやハーレー、ドカも出てくるのですが、個人的には連載当時の小排気量車がツボ。

2巻の表紙に出てくるYSR50。

当時はスズキのギャグやホンダのNSRなど、現在では考えられない位小排気量車種が充実していました。

NSR50/80なんて、今見ても魅力的。

個人的には2ストローク車が排ガス規制で全滅直前にKSR-2を購入、通勤に愛用してました。

エンジン性能を目一杯使って思いのままに振り回せる小排気量バイクは、大排気量車とは違う魅力があります。

排ガス規制で2スト車両が全滅、このクラスで面白いバイクが無くなってしまったのが残念だ・・・

昔は最初に原付を購入、暫く慣れたところで中型にステップアップ、物足り無くなった人は限定解除して大型へという流れがあったので、バイクを乗り始めて数年で何台か乗り換える(あるいは買い足す)のは普通でした。

現在では何より入門用として乗ってみたくなる原付が無いでしょ?

ホンダのHPを見ても、モンキーとエイプを除くとスクーターばっかりだからねぇ・・・バイクが売れないのは当然だと思う。

この作品で一際異彩を放つのがモトコンポ。

ホンダの四輪車、シティへの積載目的で開発されたバイクです。

連載当時は作品中にも出てくるヤマハのポッケとか、ホンダのスカッシュなど、ハンドルが折りたためてコンパクトになり車への積載可能なバイクが数機種市販されていた。

私は弟が長年不動産状態で保管していたモトコンポを譲り受けてレストア、小笠原へツーリングへ行った事もありました。

ハンドル、ステップは当然、シートまでが車体に収納可能。

積載時に横に倒してもガソリンやオイルが漏れない特殊構造。

製造当時はメンテナンスフリーバッテリーなんて存在しなかったので、横にしても液漏れしない専用バッテリーを搭載。

小さなボディーに創意工夫を凝らし、パテント満載・・・当時のホンダは凄いメーカーでしたねぇ。

小笠原諸島母島、都道241号線終点。

現在は選択と集中が美徳とされ、直接利益にならない製品はバッサリ切られてしまうので、今後はこんな贅沢なバイクが市販される事は無いでしょう。

参考リンク:ああっ女神さまっ(Wiki)

1988年連載開始だったらしい。

アフタヌーンは『寄生獣』が連載されていたころ(90年代初頭)は毎月購読していたのですが、当時は『岸和田博士の科学的愛情』なども連載されていて読み応えがありましたな。

昔のバイク漫画、今回取り上げるのは藤島先生の初期の作品。

参考リンク:藤島康介(Wiki)

『逮捕しちゃうぞ』

参考リンク:逮捕しちゃうぞ(Wiki)

全7巻・・・うーん、4巻が行方不明だ・・・

1986年連載開始、1992年連載終了。

1巻と最終7巻では絵のタッチがこれだけ違う。

有名な作品なので内容は省略。

作者が車やバイク好きという事で、実に描写が細かい。

GSX750Rやハーレー、ドカも出てくるのですが、個人的には連載当時の小排気量車がツボ。

2巻の表紙に出てくるYSR50。

当時はスズキのギャグやホンダのNSRなど、現在では考えられない位小排気量車種が充実していました。

NSR50/80なんて、今見ても魅力的。

個人的には2ストローク車が排ガス規制で全滅直前にKSR-2を購入、通勤に愛用してました。

エンジン性能を目一杯使って思いのままに振り回せる小排気量バイクは、大排気量車とは違う魅力があります。

排ガス規制で2スト車両が全滅、このクラスで面白いバイクが無くなってしまったのが残念だ・・・

昔は最初に原付を購入、暫く慣れたところで中型にステップアップ、物足り無くなった人は限定解除して大型へという流れがあったので、バイクを乗り始めて数年で何台か乗り換える(あるいは買い足す)のは普通でした。

現在では何より入門用として乗ってみたくなる原付が無いでしょ?

ホンダのHPを見ても、モンキーとエイプを除くとスクーターばっかりだからねぇ・・・バイクが売れないのは当然だと思う。

この作品で一際異彩を放つのがモトコンポ。

ホンダの四輪車、シティへの積載目的で開発されたバイクです。

連載当時は作品中にも出てくるヤマハのポッケとか、ホンダのスカッシュなど、ハンドルが折りたためてコンパクトになり車への積載可能なバイクが数機種市販されていた。

私は弟が長年不動産状態で保管していたモトコンポを譲り受けてレストア、小笠原へツーリングへ行った事もありました。

ハンドル、ステップは当然、シートまでが車体に収納可能。

積載時に横に倒してもガソリンやオイルが漏れない特殊構造。

製造当時はメンテナンスフリーバッテリーなんて存在しなかったので、横にしても液漏れしない専用バッテリーを搭載。

小さなボディーに創意工夫を凝らし、パテント満載・・・当時のホンダは凄いメーカーでしたねぇ。

小笠原諸島母島、都道241号線終点。

現在は選択と集中が美徳とされ、直接利益にならない製品はバッサリ切られてしまうので、今後はこんな贅沢なバイクが市販される事は無いでしょう。

2014年03月15日

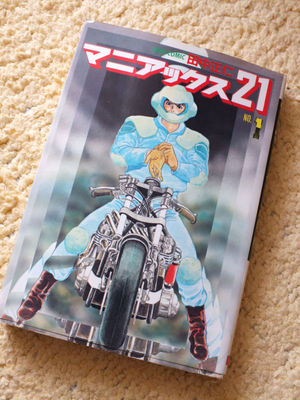

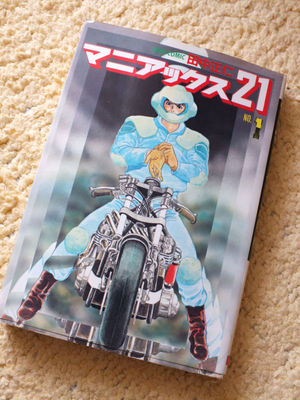

マニアックス21 田中正仁 作

前回御紹介したバトルキッズ繋がりで、他の80年代のバイク漫画?を幾つか御紹介します。

過去記事リンク

マニアックス21 田中正仁 作。

参考リンク:田中正仁(Wiki)

昭和60年(1985年)発行。

計3巻。

現在は歴史漫画を画かれている模様。

他にはベルベット・ゾーンも単行本を持っていました。

こいつも近未来SFで、米ソの核戦争後の荒廃した世界が舞台になっています。

2014年(今年だ!)、イランに熱核融合を上回る放射能汚染の少ない『きれいな核』が落とされた事がきっかけとなり世界大戦が勃発、陸地は変形し地軸がねじ曲がりバンアレン帯が降下した為に宇宙線が増加。

核戦争と大気汚染で人口は減少し既存の国家は崩壊する。

西暦2049年世界連邦成立。

生き残った人々は大気汚染から逃れる為にバブルシティーと呼ばれる巨大なドームの中に住んでいます。

世界最初のバブルシティが建てられたのが2052年で、50年前にバブルシティーに住んでいたと言う老人が出て来るので2100年位の話かな?

何よりドーム内に住んでいるので大気汚染は大罪です。

車は空を飛んでいますがバッテリー式。

バイクは水素エンジンで動いています。

そんな街を爆音を上げながら空冷4気筒のガソリンエンジンの単車が走り抜ける。

マニアックスと呼ばれる走り屋です。

ちなみに表紙のバイクはガンドルフ号。

オリジナルフレームにエンジンはZ2ベースで1200CCまでスープアップ、アフターバーナー(ジェットエンジンかよっ!)を搭載して160馬力。

当時はビモータを筆頭に、マーチンやエグリといったカスタムフレームメーカーが市販車のエンジンをチューンナップしてスペシャルフレームに積載したコンプリート車が次々と発売されていました。

他に出て来るのはGSX1100Sカタナ、ドゥカティ900マイクヘルウッドレプリカ、ハーレースポーツスター、ドゥカティ900SS改、更にはエグリターゲットCBX!

80年代初期のライダースクラブやモーターサイクリスト別冊の巻頭を飾った名車の数々・・・何しろバイクの黄金期だったからねぇ。

今見てもエグリのデザインは秀逸ですな。

参考リンク:エグリターゲットCBX画像検索

これらのバイクは旧市街地から掘り出して再生したという設定です。

前回紹介したバトルキッズの巻末にCB感という短編が収録されていました。

近未来、ガソリンエンジンのバイクは走行禁止。

主人公は工事現場で掘り出した過去のバイクのパーツを組み立て、走り始める・・・同じ設定ですな。

私自身、80年代にバイクにどっぷり浸かった生活を送れたのは幸運でした。

当時はホンダの名車、CB750FCに乗って日本各地をキャンプしながらツーリング三昧。

CBX750Fのハンドルにバックステップとフロントフォークスタビライザー、オイルタンク別体式ブレーキシリンダーにステンメッシュのブレーキホース。

10万キロ走行時にエンジンは自分で腰上オーバーホールしてバーネットのクラッチ組み込み、アルミ製オイルクーラーにオーリンズのリアサス、そしてマフラーは勿論ヨシムラサイクロン!

今、当時のバイクを1台くれると言われたらCB1100Rが欲しいなぁ。

若い人にバイクや車が売れなくなったと言われるけれど、最大の理由は魅力ある新車が発売されないからじゃあないだろうか?

自分だって若い時には金が無くても、本当に欲しいバイクや車が発売されたら無理してローンを組んでも買っていたからねぇ。

まあ、車検付き3台含む単車5台同時所有していたのはちょっと反省しています。

物語後半は突然変異でミュータントとなった子供と体制側の人工知能との超能力対決になってしまいますが、この辺はアキラの影響が大きいのかな?

当時連載されていたのがマガジン・ノンという雑誌なんだが、今見ても豪華な連載陣です。

谷口ジロー先生のブランカは単行本を持っていたはずだが何処へ行ったのか・・・

ジョージ秋山先生の『フランケンシュタイン少女シンドローム』が凄く気になる。

小説も連載されていたんだね。

片岡義男か・・・昔、草刈正雄と樋口可南子で映画化された『湾岸道路』は良かったなぁ。

先日見た実写版『ワイルド7』はガッカリだったけど。

マニアックス21 1~最新巻 [マーケットプレイス コミックセット]

過去記事リンク

2014/03/01

マニアックス21 田中正仁 作。

参考リンク:田中正仁(Wiki)

昭和60年(1985年)発行。

計3巻。

現在は歴史漫画を画かれている模様。

他にはベルベット・ゾーンも単行本を持っていました。

こいつも近未来SFで、米ソの核戦争後の荒廃した世界が舞台になっています。

2014年(今年だ!)、イランに熱核融合を上回る放射能汚染の少ない『きれいな核』が落とされた事がきっかけとなり世界大戦が勃発、陸地は変形し地軸がねじ曲がりバンアレン帯が降下した為に宇宙線が増加。

核戦争と大気汚染で人口は減少し既存の国家は崩壊する。

西暦2049年世界連邦成立。

生き残った人々は大気汚染から逃れる為にバブルシティーと呼ばれる巨大なドームの中に住んでいます。

世界最初のバブルシティが建てられたのが2052年で、50年前にバブルシティーに住んでいたと言う老人が出て来るので2100年位の話かな?

何よりドーム内に住んでいるので大気汚染は大罪です。

車は空を飛んでいますがバッテリー式。

バイクは水素エンジンで動いています。

そんな街を爆音を上げながら空冷4気筒のガソリンエンジンの単車が走り抜ける。

マニアックスと呼ばれる走り屋です。

ちなみに表紙のバイクはガンドルフ号。

オリジナルフレームにエンジンはZ2ベースで1200CCまでスープアップ、アフターバーナー(ジェットエンジンかよっ!)を搭載して160馬力。

当時はビモータを筆頭に、マーチンやエグリといったカスタムフレームメーカーが市販車のエンジンをチューンナップしてスペシャルフレームに積載したコンプリート車が次々と発売されていました。

他に出て来るのはGSX1100Sカタナ、ドゥカティ900マイクヘルウッドレプリカ、ハーレースポーツスター、ドゥカティ900SS改、更にはエグリターゲットCBX!

80年代初期のライダースクラブやモーターサイクリスト別冊の巻頭を飾った名車の数々・・・何しろバイクの黄金期だったからねぇ。

今見てもエグリのデザインは秀逸ですな。

参考リンク:エグリターゲットCBX画像検索

これらのバイクは旧市街地から掘り出して再生したという設定です。

前回紹介したバトルキッズの巻末にCB感という短編が収録されていました。

近未来、ガソリンエンジンのバイクは走行禁止。

主人公は工事現場で掘り出した過去のバイクのパーツを組み立て、走り始める・・・同じ設定ですな。

私自身、80年代にバイクにどっぷり浸かった生活を送れたのは幸運でした。

当時はホンダの名車、CB750FCに乗って日本各地をキャンプしながらツーリング三昧。

CBX750Fのハンドルにバックステップとフロントフォークスタビライザー、オイルタンク別体式ブレーキシリンダーにステンメッシュのブレーキホース。

10万キロ走行時にエンジンは自分で腰上オーバーホールしてバーネットのクラッチ組み込み、アルミ製オイルクーラーにオーリンズのリアサス、そしてマフラーは勿論ヨシムラサイクロン!

今、当時のバイクを1台くれると言われたらCB1100Rが欲しいなぁ。

若い人にバイクや車が売れなくなったと言われるけれど、最大の理由は魅力ある新車が発売されないからじゃあないだろうか?

自分だって若い時には金が無くても、本当に欲しいバイクや車が発売されたら無理してローンを組んでも買っていたからねぇ。

まあ、車検付き3台含む単車5台同時所有していたのはちょっと反省しています。

物語後半は突然変異でミュータントとなった子供と体制側の人工知能との超能力対決になってしまいますが、この辺はアキラの影響が大きいのかな?

当時連載されていたのがマガジン・ノンという雑誌なんだが、今見ても豪華な連載陣です。

谷口ジロー先生のブランカは単行本を持っていたはずだが何処へ行ったのか・・・

ジョージ秋山先生の『フランケンシュタイン少女シンドローム』が凄く気になる。

小説も連載されていたんだね。

片岡義男か・・・昔、草刈正雄と樋口可南子で映画化された『湾岸道路』は良かったなぁ。

先日見た実写版『ワイルド7』はガッカリだったけど。

マニアックス21 1~最新巻 [マーケットプレイス コミックセット]

2014年03月01日

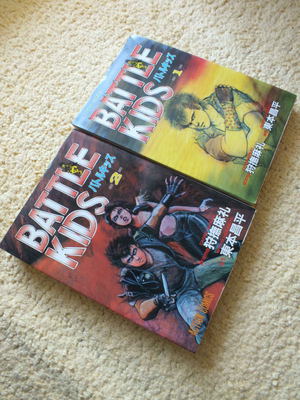

バトルキッズ 狩撫麻礼 東本昌平 作

前回御紹介した山賊ダイアリーで、空気銃を使って獲ったカラスを食べるシーンがありました。

関連記事リンク

そんな漫画を他に持っていたような・・・?

書庫の奥から引っ張り出してきました。

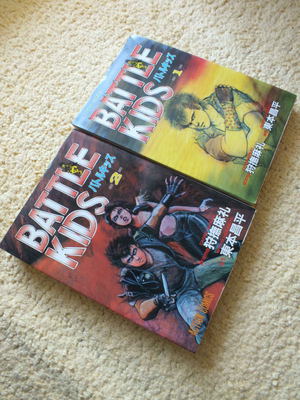

BATTLE KIDS(バトルキッズ)。

狩撫麻礼原作、東本昌平作画。

1985年2月14日 第一刷発行。

購入したのは80年代の後半。

原作者の狩撫麻礼先生は松田優作主演で映画化された『ア・ホーマンス』が有名ですな。

参考リンク:狩撫麻礼(Wiki)

ヤマハのSRで新宿を走るシーンが印象的でした。

狩撫麻礼先生は別名で『湯けむりスナイパー』の原作もやっていたのか。

一方作画の東本昌平先生は『キリン』を代表作とするバイク漫画の大家。

参考リンク:東本昌平(Wiki)

さて、単車に関わりの深い両者の作品、当然バイクも出て来るのですが、意外な事に近未来SFです。

80年代から90年代末に掛けて、ノストラダムスの予言を筆頭に終末論が台頭。

1979年公開の『マッドマックス』、1983年連載開始の『北斗の拳』辺りから近未来に終末戦争が起こって生き残った人類が殺しあうってパターンが流行った訳ですが、こいつも同じような筋書きです。

参考リンク:マッドマックス(Wiki)

参考リンク:北斗の拳(Wiki)

バトルキッズの世界では90年代末に太陽黒点の増殖による異常気象が発端になってアメリカとソ連!が限定核戦争を行うと言う設定。

冬なのに異常な暖かさ・・・地球温暖化と戦争で食糧危機が発生、都心は無法地帯になって闇屋が横行しています。

通貨制度は崩壊して物々交換が復活。

ロックのレコード!を缶詰と交換しています。

野良ライオンが出没する街で、カラスを空気銃で獲って焼き鳥屋を開いているおっさんもいます。

子供の頃にジョージ秋山の『アシュラ』という漫画を読みました。

参考リンク:アシュラ(Wiki)

大飢饉で人間が人肉を食べる地獄絵図・・・それでもカラスは食べられないんで沢山いるんだと思っていました。

現実問題、食糧自給率の低い日本は世界的な天変地異が起こったら確実に食糧が手に入らなくなる訳です・・・カラスが貴重な食料資源になる日が来るのでしょうか?

まあ、私なんぞは体力が無いので真っ先にカラスの餌になるでしょうが・・・

単行本が2巻、物語後半でバタバタとバンドのメンバーが合流する所を見るとあまり人気が出なくて打ち切りされたのでは?

数年後、『キリン』が連載開始されます。

巻末には東本先生オリジナル作品、『CB感』と『RISING UP』を収録。

後年の『キリン』とはちょっとテイストが異なるが、今読み直してみても中々面白い。

残念ながら現在は絶版みたいです。

関連記事リンク

2014/02/15

そんな漫画を他に持っていたような・・・?

書庫の奥から引っ張り出してきました。

BATTLE KIDS(バトルキッズ)。

狩撫麻礼原作、東本昌平作画。

1985年2月14日 第一刷発行。

購入したのは80年代の後半。

原作者の狩撫麻礼先生は松田優作主演で映画化された『ア・ホーマンス』が有名ですな。

参考リンク:狩撫麻礼(Wiki)

ヤマハのSRで新宿を走るシーンが印象的でした。

狩撫麻礼先生は別名で『湯けむりスナイパー』の原作もやっていたのか。

一方作画の東本昌平先生は『キリン』を代表作とするバイク漫画の大家。

参考リンク:東本昌平(Wiki)

さて、単車に関わりの深い両者の作品、当然バイクも出て来るのですが、意外な事に近未来SFです。

80年代から90年代末に掛けて、ノストラダムスの予言を筆頭に終末論が台頭。

1979年公開の『マッドマックス』、1983年連載開始の『北斗の拳』辺りから近未来に終末戦争が起こって生き残った人類が殺しあうってパターンが流行った訳ですが、こいつも同じような筋書きです。

参考リンク:マッドマックス(Wiki)

参考リンク:北斗の拳(Wiki)

バトルキッズの世界では90年代末に太陽黒点の増殖による異常気象が発端になってアメリカとソ連!が限定核戦争を行うと言う設定。

冬なのに異常な暖かさ・・・地球温暖化と戦争で食糧危機が発生、都心は無法地帯になって闇屋が横行しています。

通貨制度は崩壊して物々交換が復活。

ロックのレコード!を缶詰と交換しています。

野良ライオンが出没する街で、カラスを空気銃で獲って焼き鳥屋を開いているおっさんもいます。

子供の頃にジョージ秋山の『アシュラ』という漫画を読みました。

参考リンク:アシュラ(Wiki)

大飢饉で人間が人肉を食べる地獄絵図・・・それでもカラスは食べられないんで沢山いるんだと思っていました。

現実問題、食糧自給率の低い日本は世界的な天変地異が起こったら確実に食糧が手に入らなくなる訳です・・・カラスが貴重な食料資源になる日が来るのでしょうか?

まあ、私なんぞは体力が無いので真っ先にカラスの餌になるでしょうが・・・

単行本が2巻、物語後半でバタバタとバンドのメンバーが合流する所を見るとあまり人気が出なくて打ち切りされたのでは?

数年後、『キリン』が連載開始されます。

巻末には東本先生オリジナル作品、『CB感』と『RISING UP』を収録。

後年の『キリン』とはちょっとテイストが異なるが、今読み直してみても中々面白い。

残念ながら現在は絶版みたいです。